环孢素——这个被誉为免疫抑制治疗“基石”的药物,在医学史上创造了无数生命奇迹。它曾让原本只能存活数月的移植器官延长至数年,使系统性红斑狼疮患者的生存期提升10倍,更让3.6亿干眼症患者重获清晰视界。但这样一个改写医学进程的药物,却源自挪威高原的一抔普通土壤。本文将为您揭示这个传奇药物背后的双重面孔:既是精准打击异常免疫的“生物导弹”,又可能引发肾功能异常的“沉默刺客”。

一、免疫系统的“精准制导”机制

作为第三代免疫抑制剂,环孢素展现了惊人的靶向性。其核心作用靶点是T淋巴细胞内的钙调磷酸酶,通过与该酶结合形成复合物,阻断IL-2基因的转录激活。这种作用犹如为免疫系统安装智能识别系统,仅针对过度活跃的T细胞进行干预,避免传统免疫抑制剂“无差别轰炸”带来的抑制、生殖毒性等问题。

在器官移植领域,这种精准性体现得尤为显著。临床数据显示,使用环孢素的患者急性排斥反应发生率降低60%,移植肾1年存活率从50%提升至85%。其作用过程可分为三个阶段:术后初期通过阻断IL-2合成抑制T细胞增殖(0-72小时);中期抑制Th1细胞因子分泌(3-7天);后期阻断共刺激信号传导(7天后)。

二、跨越医学疆域的治疗谱系

从最初的器官移植到如今的自身免疫疾病、眼科疾病,环孢素不断拓展治疗边界:

特别值得注意的是,新型环孢素制剂通过技术创新突破应用局限。如眼科使用的Ailic-Tech技术使药物粒径控制在200nm以下,角膜透过率提升40%;全氟烷烃载体系统让滴眼液不含防腐剂,减少视觉干扰。

三、隐藏在疗效背后的风险图谱

尽管被称为“最安全”的免疫抑制剂,环孢素仍存在特殊风险谱系:

1. 剂量依赖性肾毒性:发生率约25%-38%,表现为肾小球入球小动脉收缩,GFR下降15%-40%。但90%为功能性损害,减量2周内可逆

2. 代谢紊乱三联征:25%患者出现高血压(收缩压升高20-25mmHg)、30%发生高脂血症(LDL升高0.5-1.0mmol/L)、10%诱发糖尿病

3. 远期致癌风险:长期使用(>5年)者非黑色素瘤皮肤癌风险增加3倍,建议每年皮肤科检查

这些副作用的产生与其作用机制密切相关:抑制钙调磷酸酶同时影响血管内皮NO合成,导致血管收缩;干扰胰岛素受体信号传导;削弱免疫监视功能。

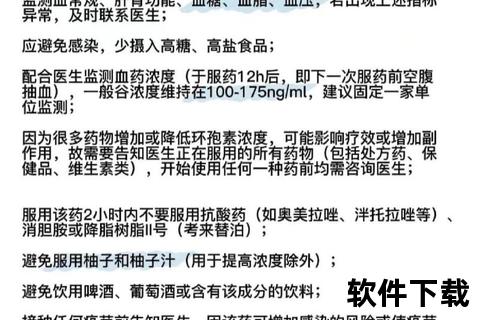

四、安全用药的“三维防护体系”

1. 精准监测:采用C2监测法(服药后2小时采血),较传统谷浓度监测更能反映AUC,目标浓度肾移植者1.5-2.0μg/ml,自身免疫病0.1-0.4μg/ml

2. 个体化调整:老年患者剂量需降低30%,肝硬化者起始剂量≤2.5mg/kg

3. 风险规避:与圣约翰草合用血药浓度下降50%,与胺碘酮联用QT延长风险增加3倍

特殊人群需特别注意:孕妇用药致畸率4.1%(主要为心血管畸形),建议治疗期间严格避孕;儿童患者多毛症发生率可达38%,但停药6个月可逆。

五、未来治疗的新维度

随着精准医疗发展,环孢素正开启新的治疗可能。基因检测发现CYP3A53突变携带者需增加剂量50%;药物监测技术革新使微针贴片可实现24小时血药浓度监测。在干眼症治疗领域,0.1%纳米乳剂已进入临床Ⅲ期,起效时间缩短至3天。

这个从土壤中走出的医学奇迹提醒我们:任何药物都是疗效与风险的平衡艺术。当您需要使用环孢素时,请记住定期监测如同汽车仪表盘,能及时预警潜在风险;与医生建立透明沟通,则是驾驭这辆“生命快车”最可靠的安全带。