免疫系统是人体的天然防线,但它的失衡可能引发过敏、自身免疫疾病甚至癌症。一位类风湿性关节炎患者,在尝试传统药物无效后,通过基因检测发现特定炎症因子异常表达,最终采用精准靶向治疗获得症状缓解——这样的案例揭示了现代医学对免疫调控机制的全新认知。我们正站在一个转折点:通过解码个体免疫特征,医生能像“裁缝”一样为患者定制治疗方案。

一、免疫系统的精密调控网络

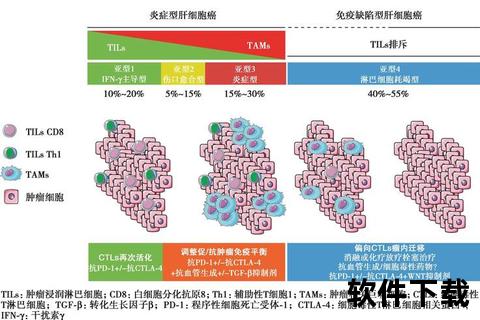

免疫系统通过多层级信号网络维持稳态,其中T细胞表面的PD-1受体如同“刹车踏板”,当它与肿瘤细胞表面的PD-L1结合时,会抑制免疫攻击。而NK细胞携带的Fcγ受体能识别抗体标记的异常细胞,触发ADCC效应(抗体依赖性细胞毒性),这种机制被广泛应用于肿瘤靶向药物设计。最新研究发现,Parkin基因通过调控巨噬细胞抗原呈递能力,直接影响T细胞克隆扩增,这为重塑肿瘤微环境提供了新靶点。

不同免疫细胞间存在复杂的对话机制。树突状细胞捕获抗原后,通过MHC分子将信息传递给T细胞,这个过程需要共刺激分子CD28的参与。若第二信号缺失,T细胞会进入失能状态,这种现象在慢性感染和肿瘤中尤为明显。临床数据显示,约40%的肿瘤患者存在T细胞耗竭特征,这成为免疫检查点抑制剂疗效差异的重要原因。

二、精准用药的四大支柱策略

1. 生物标志物导航:PD-L1表达量检测已成为非小细胞肺癌用药的重要参考,但单一指标存在局限。中山大学团队开发的Park2−/−特征谱系,能更全面预测免疫治疗响应。液体活检技术可动态监测ctDNA中肿瘤新生抗原变化,指导个性化疫苗制备。

2. Fc结构域工程化:通过修饰抗体Fc段的糖基化位点(如N297),可精准调控其与激活型/抑制型Fcγ受体的结合。西妥昔单抗的S228P突变成功降低非特异性免疫激活,减少治疗相关肺炎发生率。

3. 时空特异性调控:活性氧响应型纳米载体能在肿瘤微环境释放IL-12,避免系统性炎症风暴。这种“智能药物”已进入黑色素瘤临床Ⅱ期试验,局部病灶控制率提升至68%。

4. 联合治疗矩阵:PD-1抑制剂与溶瘤病毒联用展现协同效应,DNX-2401病毒可重塑肿瘤血管,促进免疫细胞浸润,使晚期胶质瘤患者五年生存率翻倍。表观遗传调节剂(如HDAC抑制剂)能解除T细胞表观沉默,增强CAR-T疗法持久性。

三、临床转化的现实挑战

个体化疫苗制备需要20-35天周期,这对晚期患者构成时间屏障。杭州纽安津生物开发的AI预测平台,将新生抗原筛选准确率提升至92%,制备周期压缩至14天。在毒性管理方面,IL-6受体拮抗剂托珠单抗能有效控制CAR-T相关的细胞因子释放综合征,使严重不良事件发生率从28%降至9%。

特殊人群需特别考量:妊娠期使用PD-1抑制剂可能引发胎儿免疫性心肌炎,而IgG4型抗体(如阿维鲁单抗)因胎盘透过率低,成为更安全的选择。老年患者免疫衰老特征明显,低剂量IL-15激动剂可恢复NK细胞毒性而不诱发自身免疫反应。

四、患者行动指南

当出现以下情况时应立即就医:不明原因发热持续3天以上、对称性关节肿胀伴晨僵、皮肤紫癜伴血小板骤降。家庭护理中,使用非甾体抗炎药需监测胃肠道出血风险,服药期间每日大便颜色观察至关重要。

药物管理需注意:生物制剂(如阿达木单抗)注射部位可能出现“橙皮样”硬结,这是药物缓释载体正常反应。疫苗接种需间隔免疫调节剂使用周期,例如PD-1抑制剂治疗后至少3个月才能接种活疫苗。

预防性措施包括:通过16S rRNA测序评估肠道菌群多样性,脆弱拟杆菌丰度低于5%者补充益生元可降低自身免疫疾病风险。环境暴露方面,PM2.5颗粒物会激活肺泡巨噬细胞TLR4通路,哮喘患者需关注空气质量指数。

这场免疫调控革命正在改写治疗范式。从Fc段工程抗体到AI驱动的个体化疫苗,医学界已掌握更精细的免疫“调节旋钮”。未来五年,随着单细胞测序成本降至100美元以下,每个人都能获得免疫系统“实时监测图谱”,真正实现“未病先防”的精准健康管理。