深夜,此起彼伏的鼾声常被视为“睡眠质量好”的象征。这背后可能隐藏着一种名为“睡眠呼吸暂停综合征”的疾病——患者在睡眠中反复出现呼吸暂停,导致血氧下降、器官受损,甚至增加猝死风险。数据显示,中国约20%的成年人存在睡眠呼吸暂停问题,其中仅有不足10%的患者主动就医。

对于打鼾者而言,传统治疗手段如呼吸机、手术等常因依从性差或创伤性被诟病。近年来,以红草止鼾胶囊为代表的中药制剂,凭借其草本成分和靶向修复作用,成为改善鼾症的新选择。

一、打鼾的成因与危害:从生理异常到全身损伤

1. 鼾声的源头:气道阻塞的“警报”

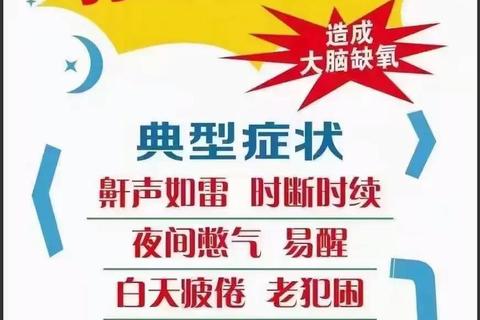

当鼻腔、咽部或喉部因肌肉松弛、脂肪堆积、炎症等原因变窄时,气流通过狭窄部位产生振动,形成鼾声。若阻塞严重,则出现呼吸暂停,导致血液中二氧化碳蓄积和缺氧。

2. 高危人群特征

3. 隐匿性危害链

短期缺氧引发晨起头痛、日间嗜睡;长期缺氧则导致高血压、心律失常、脑卒中等心脑血管疾病,严重者甚至猝死。

二、红草止鼾胶囊:草本组方的科学突破

(一)成分解析:六味草本协同作用

该胶囊以红景天、土木香、牛蒡子、麻黄、半边莲、甘草为核心成分,形成多靶点治疗网络:

(二)作用机制:三步修复气道功能

1. 快速疏通:小分子活性成分穿透黏膜,48小时内缓解呼吸暂停

2. 结构重塑:促进松弛的软腭、舌根等组织回缩,拓宽气道

3. 系统保护:清除缺氧产生的毒性代谢物,降低心脑损伤风险

(三)临床数据与适用人群

三、科学使用指南:疗效最大化与风险规避

(一)阶梯式用药方案

| 病情分级 | 单次剂量 | 疗程建议 | 预期效果 |

|-|-|-|-|

| 轻度鼾症 | 4粒/次,每日2次 | 1个月(约5盒) | 鼾声减弱,日间精神改善 |

| 中度阻塞 | 5粒/次,每日2次 | 2-3个月 | 呼吸暂停时间缩短50% |

| 术后辅助 | 联合呼吸机使用 | 按需调整 | 降低复发率,加速组织修复 |

(二)增效注意事项

四、防大于治:日常防护体系构建

(一)居家干预措施

(二)特殊人群管理

五、就医信号与治疗选择

当出现以下情况时,需立即就医:

1. 每小时呼吸暂停超过15次

2. 夜间血氧饱和度持续低于90%

3. 合并难治性高血压或房颤

对于药物疗效不佳者,可考虑“药物+呼吸机”联合治疗,或评估悬雍垂腭咽成形术等外科方案。

打鼾作为健康“晴雨表”,需要科学认知与主动干预。红草止鼾胶囊通过草本组方的多维度调节,为鼾症治疗提供了温和而有效的新路径。患者需在医生指导下,结合个体情况制定个性化方案,真正实现“安静睡眠,自由呼吸”。(本文内容仅供参考,具体诊疗请遵医嘱)

参考文献

[1] 药品说明书-红草止鼾胶囊(康恩贝). 39健康网.

[11] 红草止鼾胶囊成分解析. 白草录医药网.

[22] 红草止鼾胶囊作用机制. 搜狗百科.

[25] 鼾症治疗新进展. 全民健康网.

[51] 睡眠呼吸暂停综合征诊疗指南. 医联媒体.