类药物过量导致的呼吸抑制是当今全球公共卫生领域的重大挑战,而纳洛酮的出现为这场危机提供了关键的逆转手段。这种被誉为"呼吸复苏剂"的药物,能够在数分钟内解除类药物对生命中枢的致命抑制,其作用机制与临床价值的深入理解,对公众急救意识和医疗救治都具有重要意义。

一、纳洛酮的"钥匙-锁"机制解析

纳洛酮作为μ型受体的高亲和力拮抗剂,其分子结构与内源性肽高度相似,能精准识别并抢占受体结合位点。这种竞争性拮抗作用如同特制的钥匙打开被类药物锁定的生命之门:当、等类药物占据受体时,会抑制呼吸中枢的二氧化碳敏感性神经元,导致呼吸频率骤降。纳洛酮通过剂量依赖性的置换作用,以1:2的效能比(即1mg纳洛酮可拮抗25μg)迅速恢复呼吸节律。

这种拮抗作用具有显著的选择性,对κ和δ受体影响较弱,因此不会完全消除类药物的镇痛效果,在术后复苏中可精准解除呼吸抑制而不影响镇痛效果。其静脉注射后2分钟起效,半衰期约60-90分钟的特性,既保证了急救时效性,也决定了需重复给药的必要性。

二、临床应用场景的全方位覆盖

1. 类药物过量的黄金救援

纳洛酮是类药物中毒的一线解毒剂,适用于、、等各类制剂过量。典型应用场景包括:呼吸频率<8次/分、针尖样瞳孔、皮肤发绀的昏迷患者。临床推荐初始静脉注射0.4-2mg,每2-3分钟重复给药直至恢复自主呼吸,极量可达10mg。新型鼻喷剂型的生物利用度达45%,为非专业人员实施院前急救提供了可能。

2. 围手术期的安全保障

在类术后,0.1-0.2mg的小剂量滴定给药可选择性解除呼吸抑制,避免完全逆转镇痛效果。这种精准调控特性使其成为术后复苏室的标准配置药物,配合呼吸监测设备使用,可将呼吸相关并发症降低67%。

3. 特殊中毒的鉴别诊断

对不明原因昏迷患者,纳洛酮可作为诊断性用药。若给药后呼吸改善、意识恢复,则高度提示类药物中毒,这种"药物唤醒试验"在急诊鉴别诊断中具有重要价值。

4. 酒精中毒的辅助治疗

虽然非主要适应症,但0.8-1.2mg静脉注射可通过拮抗内源性肽释放,改善急性酒精中毒的神经系统抑制症状,尤其适用于伴有呼吸抑制的重度中毒患者。

三、科学用药的精细化管理

1. 剂量策略的个体化调整

对类药物依赖者,建议采用0.1mg起始的滴定法,避免诱发急性戒断反应。儿童按0.01mg/kg计算,新生儿需特别注意母体药物残留导致的延迟性呼吸抑制。鼻喷剂型建议每鼻孔喷1次(4mg),必要时3-5分钟重复。

2. 不良反应的预防性管理

约35%患者出现血压升高、心动过速等交感神经兴奋症状,冠心病患者需心电监护。戒断反应表现为呕吐、躁动时,可采用苯二氮䓬类药物对症处理。

3. 特殊人群的用药警示

孕妇用药需权衡利弊,动物实验显示治疗剂量无致畸性,但可能诱发宫缩。哺乳期母亲用药后需间隔4小时哺乳。肝肾功能不全者清除率下降40%,建议延长给药间隔。

四、公众急救的实践指南

1. 家庭急救箱配置建议

建议高风险家庭(有类药物使用史)配备鼻喷纳洛酮,储存于25℃以下干燥环境,注意4mg剂型的有效期通常为24个月。

2. 社区急救五步法

发现疑似过量者立即执行:呼叫急救→开放气道→给予纳洛酮→胸外按压→持续观察。需特别注意,纳洛酮作用持续时间短于多数类药物,即使复苏成功仍需送医监测。

3. 特殊场景处理原则

对纽扣电池误吞等非类中毒,纳洛酮无效。混合药物过量时,需联合使用氟马西尼等特异性拮抗剂。

随着新型类药物的迭代升级,纳洛酮的局限性逐渐显现。斯坦福大学研发的368协同剂可将纳洛酮疗效提升7.6倍,作用时间延长至4小时,这种受体变构调节技术为未来急救药物开发指明方向。公众可通过各地"纳洛酮获取计划"免费获得培训与药品,建立"识别-施救-转诊"的完整急救链,将药物过量的死亡率降低40%。

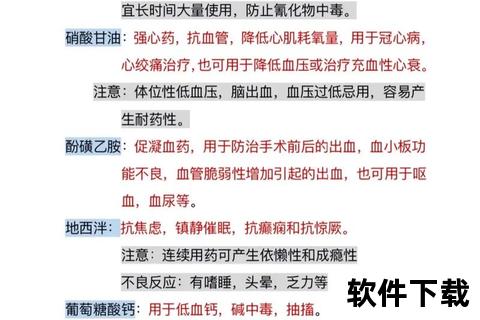

![急救流程图:发现意识丧失→检查呼吸→呼叫120→给予纳洛酮→持续心肺复苏→送医观察]

本文系基于公开医学文献整理,具体用药请遵医嘱。若需获取纳洛酮或急救培训,可联系当地疾控中心或访问中国药物滥用防治协会官网查询定点发放机构。