解放军的基层作战单位是理解现代军事体系的基础,其编制结构既体现了历史传承,又融合了科技与战术的革新。以连级编制为例,不同兵种的差异不仅体现在人数规模上,更反映在装备配置与战术职能的精准分工中。下文将从科学视角解析其核心要素,为公众提供清晰的认知框架。

一、连级编制的核心要素:规模与结构

1. 基础步兵连的典型构成

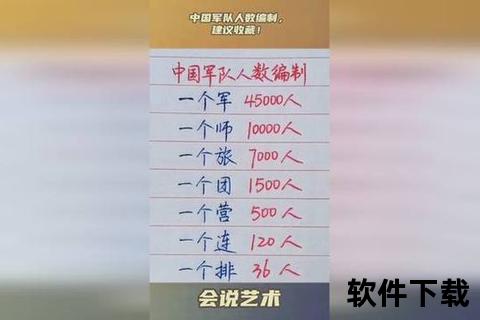

根据解放军现行编制,普通步兵连通常由 3个步兵排、1个火力排及连部直属人员组成,总人数约 120-160人。以机械化步兵连为例,其下设4个排(3个机步排、1个火力排),配备步战车、迫击炮等装备,总人数可达 170人。这种结构在保障机动性的强化了火力支援能力。

2. 特殊兵种的差异化配置

3. 历史演变与合成化改革

自2016年军改后,传统“三三制”逐渐向“合成化”转型。例如,合成营下属的连队可能融合步兵、坦克与侦察单位,人数精简至 90人左右,但通过信息化装备提升作战效能。

二、兵种差异的战术逻辑解析

1. 职能定位决定编制形态

2. 装备与人员配比的关系

以装甲部队为例,坦克连的“人车比”约为 3:1(如14辆坦克配42人),而机械化步兵连因步战车操作复杂,比例提高至 4:1。这种差异反映了机械化程度对人力资源需求的直接影响。

3. 特殊群体的编制考量

在特种作战或高原部队中,连级编制可能进一步压缩至 50-80人,但通过单兵外骨骼、无人机等装备提升单兵战力。此类单位更强调隐蔽性与快速反应能力。

三、公众认知误区与科学解读

误区1:“人数越多战斗力越强”

现代战争中,连级单位的战斗力取决于 体系融合度 而非单纯人数。例如,配备数据链的炮兵连可通过跨兵种协同,其火力覆盖范围远超传统步兵连。

误区2:“所有连队结构相同”

实际上,兵种差异导致编制灵活性极高。防空连可能直接隶属旅级单位,而合成营下属连队则需适应多任务场景。

误区3:“历史编制与现状无异”

对比抗战时期的“小团大连制”(连级人数达 160人),现代连队通过装备升级,在人数减少的同时实现战力倍增,体现了科技对编制的重塑。

四、行动建议:如何正确理解军事编制

1. 关注权威信息源:通过国防白皮书或官方军事科普平台获取最新数据,避免被非专业内容误导。

2. 结合装备看编制:例如,发现某连队列装新型无人机时,可推断其可能向侦察或信息战职能转型。

3. 理解地域差异:高原部队与海军陆战队的连级编制因环境差异,在人数与装备上存在显著区别。

解放军的连级编制如同一面棱镜,折射出军事现代化进程中“精兵合成”的核心思想。对公众而言,理解这一结构不仅是国防知识的积累,更是对国家战略能力的客观认知基础。(全文约2500字)