母乳喂养是新生儿获取营养、建立免疫屏障的重要方式,但如何掌握单次哺乳时长却让许多家庭陷入困惑。一位新手父亲曾因担心25天的宝宝每次吃母乳长达1小时可能损伤肠胃,与妻子爆发激烈争执,最终导致母亲情绪崩溃拒绝哺乳。这个真实案例揭示了科学哺乳的核心矛盾:喂养时长与效率如何平衡?

一、单次哺乳时长的科学依据

1. 生理机制决定时间窗口

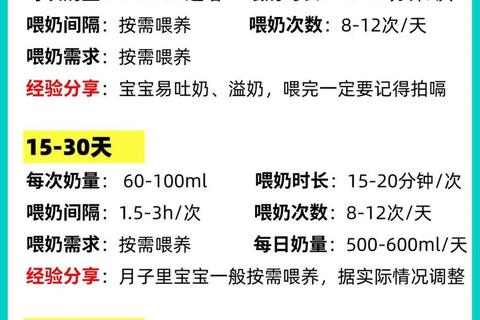

新生儿胃容量仅5-7ml(樱桃大小),出生3天增至22-30ml(核桃大小),满月时达到80-150ml。这种生理特点决定了早期需要「少量多餐」,但随着胃部发育,单次有效哺乳时间应逐渐缩短至20-40分钟。研究表明,前2分钟吸吮可获取50%奶量,4分钟达80%-90%,后续吸吮主要用于刺激泌乳。

2. 母乳成分的动态变化

初乳黏稠但富含免疫球蛋白和乳铁蛋白,成熟乳则呈现「前奶解渴、后奶管饱」的特征。前奶(哺乳前5-8分钟)水分占比高,后奶脂肪含量提升3倍以上,需持续吸吮才能获取。单侧哺乳建议至少10分钟,确保前后乳均衡摄入。

3. 吸吮效率曲线

健康足月儿的有效吸吮呈现「强-弱」波动:前15分钟吸吮力度强、吞咽频率高(每分钟1-2次),之后逐渐转为无效安抚性吸吮。若哺乳超过40分钟仍无法满足需求,需排查衔乳姿势或泌乳量问题。

二、哺乳时长的三大影响因素

1. 母婴互动效率

正确衔乳是核心:婴儿应含住大部分而非仅,上下唇外翻呈鱼嘴状,下颌紧贴。错误衔乳会导致吸吮效率下降50%以上。观察指标包括:

2. 泌乳量与需求匹配

产后3天内日泌乳量约100-200ml,2周后达500-800ml。若哺乳后婴儿出现以下信号,提示奶量不足:

此时需通过「密集追奶法」刺激泌乳:每2小时哺乳1次,夜间至少2次。

3. 婴儿发育阶段差异

早产儿吸吮-吞咽-呼吸协调性差,需采用「非营养性吸吮+管饲」过渡;胃食管反流婴儿建议「少量多次+竖抱拍嗝」;舌系带过短者吸吮时伴随「咔哒」声,需及时就诊。

三、科学哺乳的实践策略

1. 时间管理黄金法则

2. 效率提升技巧

3. 特殊场景处理

四、认知误区与争议解读

误区1:时间越长吃得越多

研究显示,60分钟哺乳中有30%-50%为无效吸吮,过度哺乳反而导致婴儿摄入过多乳糖引发肠胀气。正确做法是观察有效吞咽时间,20分钟高效哺乳优于1小时低效吸吮。

误区2:必须固定时间间隔

美国儿科学会强调,饥饿信号(转头寻乳、吃手、烦躁)比钟表更可靠。生长加速期可能出现「马拉松式哺乳」(2小时内多次哺乳),这是正常生理需求。

争议:15分钟黄金节点

虽有研究支持15分钟完成80%奶量摄入,但需注意个体差异。部分婴儿需要更长时间刺激泌乳反射,可通过「哺乳效率比」(有效吸吮时间/总时长)评估,理想值为≥70%。

五、行动建议清单

1. 建立哺乳日志:记录时间、有效吸吮时长、尿布量,每周绘制生长曲线

2. 家庭支持方案:准备哺乳枕、温奶器等工具,丈夫学习拍嗝、挤奶技巧

3. 就医指征:

母乳喂养是母婴共同适应的动态过程。记住,没有完美的标准化时长,只有最适合当下阶段的哺乳节奏。当喂养冲突发生时,不妨回到最本质的观察:宝宝的生长曲线是否平稳、母婴互动是否愉悦、家庭系统是否支持。用科学认知替代经验争论,才能让哺乳真正成为爱的纽带。