臭氧治疗作为妇科炎症的新型物理疗法,因其“无痛、无创、高效”的特性受到广泛关注,但伴随而来的争议和副作用问题也引发公众担忧。本文结合临床数据和医学指南,系统分析其潜在风险与安全应用原则,帮助患者科学决策。

一、妇科臭氧治疗的原理与适应症

臭氧(O₃)是一种强氧化剂,通过破坏病原体的细胞膜和遗传物质实现杀菌作用。临床使用的医用臭氧治疗仪可精准控制臭氧浓度(通常为10-50μg/mL),直接作用于黏膜,快速杀灭细菌、真菌和病毒,同时激活局部免疫反应,促进黏膜修复。

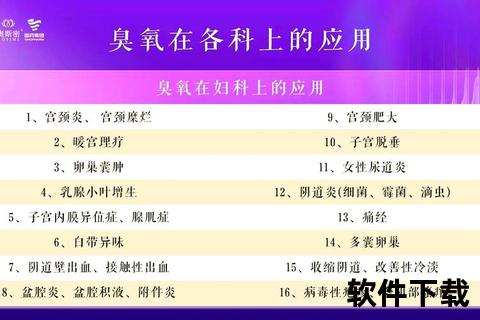

核心适应症包括:

研究显示,臭氧治疗炎的有效率达97%,症状缓解时间比传统药物缩短1-2天,且复发率降低约30%。

二、副作用与风险警示

尽管臭氧治疗具有显著疗效,但其副作用与风险需引起重视:

1. 局部刺激反应(发生率约15%-20%)

2. 菌群失衡风险

臭氧的无差别杀菌特性可能破坏乳酸杆菌,引发二次感染。一项对照试验发现,5%的患者治疗后出现细菌性病复发。

3. 全身性不良反应(罕见但需警惕)

4. 特殊人群禁忌

三、安全应用的关键措施

1. 规范操作流程

2. 患者自我管理

3. 联合治疗方案

臭氧治疗应与药物联用,例如:

此方案可将治愈率提升至92%,且降低耐药性。

四、何时需要就医的警示信号

出现以下情况需立即停止治疗并就诊:

1. 持续48小时以上的剧烈腹痛或发热(>38.5℃)

2. 大量出血或脓性分泌物

3. 呼吸困难、荨麻疹等过敏反应

4. 治疗后3天症状无改善或加重

五、争议与替代方案探讨

部分学者质疑臭氧治疗的长期安全性,认为其可能加速细胞衰老。对于担忧副作用的患者,可考虑:

妇科臭氧治疗是“双刃剑”,其疗效与风险并存。患者需在正规医疗机构进行严格评估,避免美容院或非资质机构的不规范操作。治疗期间密切观察身体反应,将副作用风险控制在最低水平。未来随着精准给药技术和臭氧浓度监测设备的进步,该疗法有望实现更高安全性的突破。