月经周期的规律性是女性健康的重要标志,但当例假推迟时,焦虑和困惑也随之而来。据统计,约30%的女性曾因月经不规律就医,其中压力、激素波动和生活习惯改变是最常见的诱因。这些因素往往相互作用,形成复杂的生理“信号网络”,而理解这些机制是解决问题的关键。

一、激素变化:月经周期的“指挥系统”

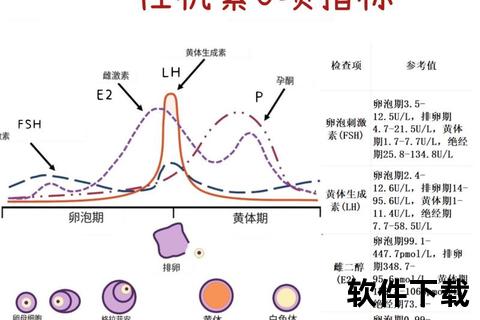

月经周期由下丘脑-垂体-卵巢轴精密调控,任何环节的激素失衡都可能导致周期紊乱。

1. 内分泌失调的核心角色

2. 药物与激素的相互作用

二、压力:扰乱生理节律的“隐形推手”

慢性压力通过神经内分泌通路直接影响生殖系统,形成“压力-激素-月经”的恶性循环。

1. 生物学机制解析

2. 典型案例与应对

三、生活习惯:被忽视的“日常陷阱”

现代生活方式中的细微改变可能累积成显著的生理影响。

1. 饮食与体重的双向影响

2. 运动过度的风险阈值

3. 昼夜节律失调

四、个体化应对策略

不同人群需采取差异化的干预措施:

| 人群 | 核心建议 |

|-|--|

| 育龄女性 | 推迟7天以上优先验孕,排除宫外孕风险 |

| 围绝经期女性 | 关注月经模式改变(如周期延长至40-60天),适时补充植物雌激素(如亚麻籽) |

| 青春期少女 | 初潮后2年内周期波动属正常,若持续闭经需筛查Turner综合征 |

五、何时需要就医?

出现以下情况建议及时妇科检查:

1. 月经推迟超过7天且排除怀孕

2. 伴随严重腹痛、异常出血或体重骤变

3. 周期紊乱持续3个月以上

医生可能通过激素六项、盆腔超声和AMH检测明确病因,治疗方案包括:

月经推迟是身体发出的“预警信号”,背后可能隐藏着激素、心理和行为的复杂交互。通过科学调整生活习惯、主动管理压力,并及早就医排查病理因素,多数周期问题可得到有效改善。记住,规律的月经不仅是生殖健康的标志,更是整体生命力的体现。