外阴瘙痒是女性常见的健康困扰,据统计约75%的女性一生中至少经历一次与炎相关的瘙痒症状。这种不适可能由感染、皮肤病、过敏或激素变化等多种因素引发,若不及时处理可能影响生活质量,甚至导致继发感染或慢性病变。本文从症状识别、病因解析、安全用药策略及特殊人群注意事项等角度,为读者提供科学实用的解决方案。

一、症状识别与初步判断

外阴瘙痒可分为急性(<6周)和慢性(≥6周)两类。急性瘙痒常伴随灼热感、分泌物异常,多见于真菌感染(如白色念珠菌)或滴虫性炎,典型症状包括豆腐渣样白带或黄绿色泡沫状分泌物。慢性瘙痒则可能提示外阴硬化性苔藓(VLS)、扁平苔藓(VLP)等皮肤病,特征为瓷白色斑块、皮肤增厚或糜烂。夜间加重且伴随抓痕的瘙痒需警惕疥疮或阴虱。

自我检查要点:①观察内裤分泌物颜色质地;②检查外阴皮肤是否红肿、破溃;③记录瘙痒发作时间与诱因(如卫生巾使用后)。若出现溃疡、硬结或异常色素沉着,应立即就医。

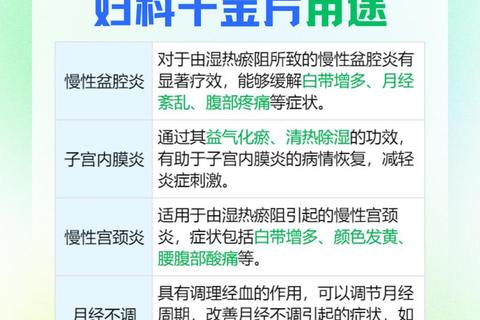

二、病因分型与对应药物选择

1. 感染性病因

2. 非感染性病因

3. 特殊剂型应用指南

三、特殊人群用药警示

1. 孕妇

孕早期禁用口服抗真菌药,局部可选用克霉唑栓(FDA B类)。霉菌性炎复发时,可采用制霉菌素片(10万U/日)连用14天。避免使用含薄荷的洗剂,以免诱发宫缩。

2. 儿童

青春期前女孩出现瘙痒需排除蛲虫感染,可用阿苯达唑口服(200mg单剂)。外用药首选1%氢化可的松软膏,避免使用强效激素。

3. 绝经女性

萎缩性炎建议雌三醇软膏(0.01%)每周2次,配合乳酸杆菌制剂恢复菌群平衡。需监测子宫内膜厚度,连续使用不超过3个月。

四、安全用药原则与误区规避

1. 阶梯治疗策略:先局部后全身,如真菌感染先使用克霉唑栓,无效再升级氟康唑口服。

2. 疗程管理:症状消失后继续用药3天(真菌)或7天(细菌),复查白带常规确认疗效。

3. 常见误区:

五、预防与日常管理

就医指征:①瘙痒持续>2周;②伴发热或盆腔痛;③出现血性分泌物;④妊娠期症状加重。建议保存用药记录和症状变化照片供医生参考。

本文综合国内外最新共识及临床实践指南,强调个体化治疗的重要性。需要提醒的是,50%的外阴瘙痒存在混合感染,自行用药可能掩盖病情,规范诊疗才能实现根本性缓解。建立包含症状日记、用药记录、复查计划的自我管理体系,是控制复发的关键。