月经是女性健康的“晴雨表”,周期、经量、经色的细微变化都可能提示身体的内在失衡。中医典籍《妇人大全良方》早有记载:“妇人以血为本,气血调和则经候如常。”现代女性因压力、饮食、作息等因素,约60%以上存在不同程度的月经紊乱。本文将结合中医辨证思维与周期调治理念,解析如何科学应对这一健康困扰。

一、月经不调的核心信号:从“期量色质”辨健康

1. 周期异常

• 提前超7天:连续3个月经周期短于21天,多因血热(经色鲜红)或气虚(色淡质稀)

• 延后超7天:周期超过35天,常见于血寒(经血暗红夹血块)或肝郁(胀痛)

• 经期延长:超过7天未净需警惕,可能与血瘀(经血紫黑)或脾虚(淋漓不尽)相关

2. 经量与质地

• 量多如崩:单日更换卫生巾超10片,或总量>80ml,警惕血热或子宫肌瘤

• 量少如滴:经期仅用护垫,伴腰膝酸软者多属肾虚,面黄乏力者多为血虚

• 特殊质地:血块>大小需排查内膜异位;经血粘稠伴异味提示湿热

3. 伴随症状预警

• 疼痛分级:轻度隐痛可热敷缓解,剧烈绞痛需排除子宫内膜异位症

• 情绪关联:经前烦躁、失眠多属肝郁化火;经后抑郁可能与气血两虚相关

• 特殊群体注意:青少年初潮紊乱多因肾气未充;更年期紊乱需鉴别卵巢早衰

二、中医辨证分型:5大核心证型与调理要点

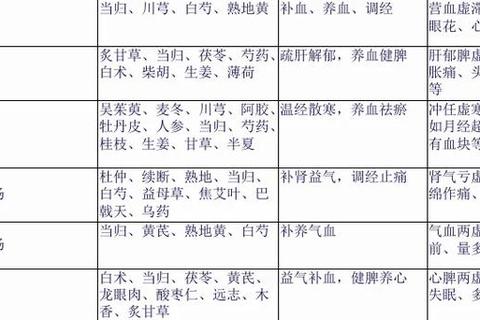

1. 寒凝血瘀型

• 辨识要点:经期小腹冷痛,得温痛减,血色暗紫夹血块,舌有瘀斑

• 经典方剂:温经汤(吴茱萸6g+当归12g+川芎9g)配合艾灸关元穴

• 生活调理:经前1周饮用红糖姜枣茶,避免生冷海鲜

2. 肝郁气滞型

• 辨识要点:经前胀痛,周期不定,经血暗红有块,脉弦细

• 经典方剂:丹栀逍遥丸(柴胡12g+白芍9g+栀子6g)配合太冲穴按摩

• 情绪管理:每日练习“嘘”字诀疏肝,玫瑰花3g+陈皮5g代茶饮

3. 气血两虚型

• 辨识要点:经期延长量少,色淡质稀,面色苍白,舌淡苔薄

• 经典方剂:归脾汤(黄芪15g+龙眼肉12g)配合足三里艾灸

• 食补方案:五红汤(红皮花生+红枣+红豆+枸杞+红糖)每周3次

4. 湿热型

• 辨识要点:经血粘稠异味,带下黄稠,面部痤疮,舌苔黄腻

• 经典方剂:四妙丸(苍术12g+黄柏9g)配合阴陵泉穴位刮痧

• 饮食禁忌:避免辛辣火锅,推荐冬瓜薏仁汤

5. 肾精亏虚型

• 辨识要点:腰膝酸软,经期耳鸣,周期紊乱,舌红少苔

• 经典方剂:左归丸(熟地15g+山药12g)配合涌泉穴贴敷

• 日常养护:黑豆30g+核桃仁15g煮粥,避免熬夜

三、周期调治三阶段:顺应生理节律的科学干预

1. 经后期(卵泡期)

• 调理重点:滋阴养血,促进卵泡发育

• 推荐方案:熟地12g+女贞子9g+菟丝子6g煎服,配合豆浆食补

2. 经间期(排卵期)

• 调理重点:温阳活血,促进排卵

• 推荐方案:桂枝6g+丹参9g+泽兰6g,辅以八髎穴艾灸

3. 经前期(黄体期)

• 调理重点:疏肝理气,预防经前综合征

• 推荐方案:柴胡6g+香附9g+佛手5g,配合情绪日记记录

四、家庭应急与就医指南

1. 居家处理原则

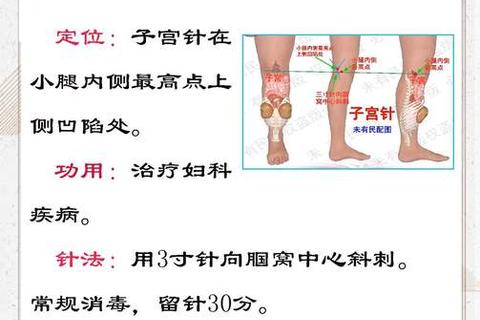

• 突发痛经:热敷下腹(温度≤50℃),按压三阴交穴

• 经量骤增:侧卧减少出血,饮用仙鹤草30g煎汤

• 周期紊乱:记录3个月经日记(含情绪、饮食、运动)

2. 必须就医的5种情况

①非经期出血持续3天以上

②经期发热伴剧烈腹痛

③单次经量浸透夜用卫生巾>10片

④停经超3个月(排除妊娠)

⑤初潮2年后仍周期紊乱

五、长效预防:构建月经友好的生活方式

• 饮食节奏:经前3天减少咖啡因,增加南瓜籽、亚麻籽摄入

• 运动处方:每周3次太极或瑜伽,避免经期倒立动作

• 环境调节:办公室备暖腹贴,空调环境避免露脐装

• 心理调适:正念冥想每日10分钟,建立社会支持系统

月经调理需要“三分治,七分养”。建议女性建立月经健康档案,每半年记录一次舌象、脉象变化。当自我调理3个月无效时,应及时寻求专业中医师进行体质辨识与周期调治。记住,规律的月经不仅关乎生育能力,更是全身气血平衡的重要标志。