脑梗后遗症是脑血管疾病治疗后的常见挑战,表现为肢体功能障碍、语言障碍、认知下降等症状,严重影响患者生活质量。科学用药策略的制定需结合个体化治疗原则、药物作用机制及最新临床进展,同时兼顾康复训练与生活方式调整。本文将从症状识别、药物选择、优化策略及特殊人群管理等方面,为患者及家属提供实用指导。

一、脑梗后遗症的常见症状与识别

1. 运动功能障碍:偏瘫、肌力减退、平衡障碍等,是脑梗后最常见的后遗症,占病例的60%-70%。

2. 语言与认知障碍:失语、言语不清、记忆力减退,部分患者可能伴随情绪障碍(如抑郁、焦虑)。

3. 感觉异常:肢体麻木、疼痛或温度觉减退,部分患者出现吞咽困难。

4. 自主神经症状:头晕、头痛、排尿障碍等。

提示:若出现上述症状持续加重,或伴随意识模糊、剧烈头痛,需立即就医,排除再发脑梗或并发症风险。

二、脑梗后遗症的药物治疗策略

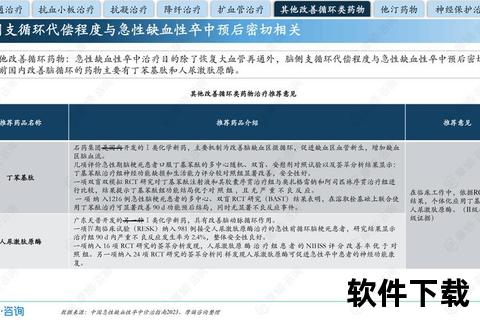

1. 改善脑循环与能量代谢

2. 神经保护与修复

3. 预防复发与并发症管理

三、药物选择优化的临床实践

1. 个体化用药原则

2. 前沿治疗进展

3. 中西医结合策略

四、特殊人群用药注意事项

1. 老年患者:肝肾功能减退者需减少剂量(如阿司匹林从100mg/日调整为50mg),并监测出血风险。

2. 孕妇及哺乳期女性:避免使用他汀类、抗凝药物,可选择B族维生素等安全性较高的神经营养剂。

3. 儿童患者:罕见但可能因先天脑血管畸形导致脑梗,治疗需以康复为主,慎用抗血小板药物。

五、康复与生活管理建议

1. 早期康复介入:发病后48小时病情稳定即可开始被动运动,2周后逐步过渡到主动训练。

2. 饮食调整:低盐、低脂饮食,增加深海鱼(富含ω-3脂肪酸)、深色蔬菜(抗氧化)摄入。

3. 心理支持:30%-50%患者伴发抑郁,可通过心理咨询或药物(如舍曲林)干预。

六、何时需要就医?

脑梗后遗症的用药需以循证医学为基础,结合患者具体情况动态调整。未来随着靶向药物、干细胞疗法等突破,更多患者将获得功能恢复的机会。患者及家属应保持积极心态,遵循医嘱,定期复查,以实现最佳预后。

(本文参考最新临床指南及研究进展,内容仅供参考,具体治疗请遵医嘱。)

相关引用: