手足口病作为一种高发于5岁以下儿童的传染性疾病,常因皮肤疱疹、口腔溃疡等症状引发家长焦虑。如何在家庭护理中科学选择外用药、避免继发感染,是降低疾病不适感的关键。本文结合临床指南与家庭护理经验,系统梳理手足口病的症状特点、外用药使用原则及安全护理要点,帮助患者家庭从容应对。

一、手足口病的典型症状与识别要点

手足口病由肠道病毒(如柯萨奇病毒A16型、EV71型)感染引起,主要表现为:

1. 皮肤症状:手、足、臀部出现红色斑丘疹或水疱,直径2-5毫米,周围有红晕,通常无痛痒感。

2. 口腔症状:口腔黏膜、舌面、牙龈等部位出现溃疡性疱疹,伴随疼痛,导致婴幼儿拒食、流涎。

3. 全身症状:低热(部分可达39℃以上)、食欲减退、乏力,少数重症病例可能出现神经系统或心肺并发症。

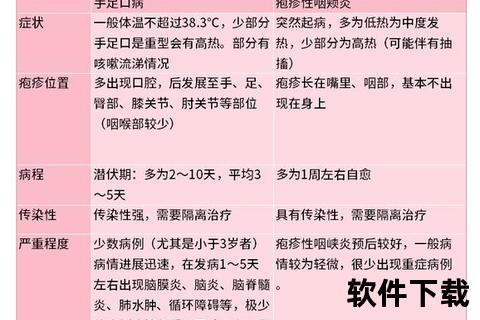

特殊人群差异:

二、手足口病外用药的科学选择与使用规范

外用药的目标是缓解症状、预防继发感染,需根据皮疹特点分阶段选择:

1. 止痒与收敛:炉甘石洗剂

2. 抗病物:阿昔洛韦乳膏、酞丁安乳膏

3. 预防细菌感染:红霉素软膏、莫匹罗星软膏

4. 激素类药物的谨慎使用

三、家庭护理的核心原则与细节管理

科学的家庭护理可加速康复,降低传染风险:

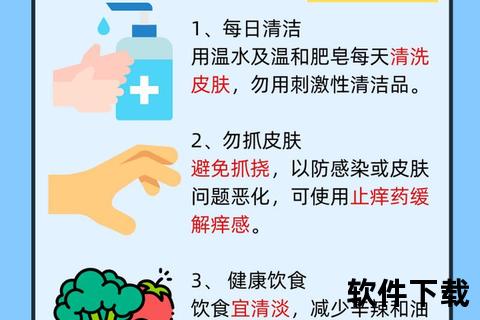

1. 皮肤与口腔护理

2. 环境消毒与隔离措施

3. 饮食调整与症状监测

四、预防策略:从疫苗接种到日常防护

1. EV71疫苗接种:6月龄至5岁儿童建议接种,可有效预防EV71型病毒引起的重症病例。

2. 日常卫生习惯:

3. 高发期防护:流行季节减少前往人群密集场所,婴幼儿可佩戴口罩。

五、特殊场景应对指南

1. 托幼机构暴发期:加强晨检,发现病例立即隔离;玩具、桌椅每日消毒。

2. 家庭成员感染:成人若出现症状,应避免接触婴幼儿,并做好个人用品分区。

建立科学认知,避免过度恐慌

手足口病多为自限性疾病,通过规范用药与细致护理可显著缓解症状。家长需掌握“观察-护理-就医”的分级应对策略,既不过度用药,也不延误重症识别。最终目标是通过家庭与社会的协同防护,降低疾病传播风险,守护儿童健康。