月经是女性生殖健康的“晴雨表”,而月经周期的不同阶段往往隐藏着身体的重要信息。许多女性对“月经第二天属于哪个阶段”存在疑惑——有人误以为是卵泡期或黄体期,甚至因此对异常症状产生误解。实际上,月经第二天明确属于月经期,这一阶段的身体变化与激素波动密切相关。科学认识生理周期,不仅能帮助女性更好地管理健康,还能为异常症状的早期发现提供线索。

一、月经周期的四阶段与核心机制

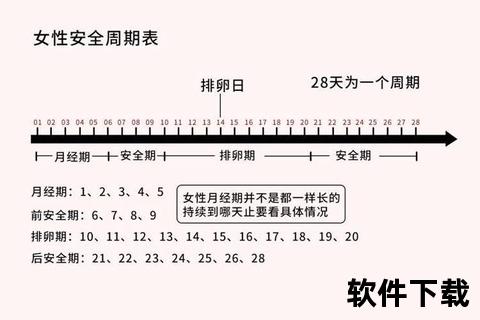

月经周期是下丘脑-垂体-卵巢轴精密调控的结果,通常分为四个阶段(以28天周期为例):

1. 月经期(第1-5天)

2. 卵泡期(第6-14天)

3. 排卵期(第14-16天)

4. 黄体期(第17-28天)

二、月经第二天的特殊性与身体反应

阶段归属的科学依据:月经第二天处于月经期,是子宫内膜脱落的活跃阶段。此时卵巢内新的卵泡尚未发育,雌激素水平仍处于低谷,而FSH开始缓慢上升,为卵泡期做准备。

典型症状与生理变化:

1. 出血特征:经血呈暗红色,含子宫内膜碎片和黏液,可能伴随血块(少量属正常)。

2. 激素波动影响:

3. 免疫与情绪波动:基础体温较低,免疫力短暂下降;部分人群情绪敏感、易疲劳。

需警惕的异常信号:

三、科学护理与症状管理策略

日常护理要点:

1. 保暖与休息:避免冷水浴和剧烈运动,使用热敷袋缓解腹痛(温度不超过45℃,每次15-20分钟)。

2. 饮食调整:

3. 卫生管理:每2-3小时更换卫生巾,避免使用内置棉条以防感染风险。

症状缓解方案:

特殊人群注意事项:

四、何时需要就医?

紧急情况:

常规就诊指征:

五、长期健康管理建议

1. 周期记录工具:使用APP记录月经起止日、症状和经量,帮助医生快速判断异常。

2. 筛查与预防:

3. 生活方式干预:体重指数(BMI)维持在18.5-23.9,过度肥胖或消瘦均影响激素平衡。

月经周期的每个阶段都是身体发出的独特信号。从月经第二天的科学护理到周期全程管理,女性需建立“主动健康”意识——既能通过日常观察识别风险,又能在必要时借助医疗手段精准干预。正如医学界强调的:“了解自己的身体,是预防疾病的第一道防线。”