甲型流感(简称甲流)是一种由甲型流感病毒引起的急性呼吸道传染病,具有传播速度快、症状严重、并发症风险高等特点。根据世界卫生组织统计,全球每年约300万至500万例重症流感病例中,90%以上与甲流相关。其潜伏期(1-7天)的特殊性,使得患者可能在毫无症状时成为传染源,因此早期识别与科学防控尤为重要。本文将从症状识别、病因传播、诊断治疗及防控措施四方面,为公众提供实用指导。

一、潜伏期的“无声威胁”:为何要重视1-7天?

潜伏期定义与特点

甲流潜伏期指病毒侵入人体至出现症状的时间段,通常为1-7天,平均2-4天。在此期间,病毒已在体内大量复制,感染者虽无明显症状,但已具备传染性。研究显示,约20%的传播发生在症状出现前的1-2天,这解释了为何家庭、学校等集体场所易暴发聚集性疫情。

潜伏期与传染性的关系

高危人群的特殊性

孕妇、儿童、老年人及慢性病患者因免疫力较弱,潜伏期可能更短(1-3天),且病情进展更快。例如,5岁以下儿童感染后易出现高热惊厥,孕妇则可能因病毒侵袭引发早产。

二、症状识别:从“隐匿”到“爆发”的5大阶段

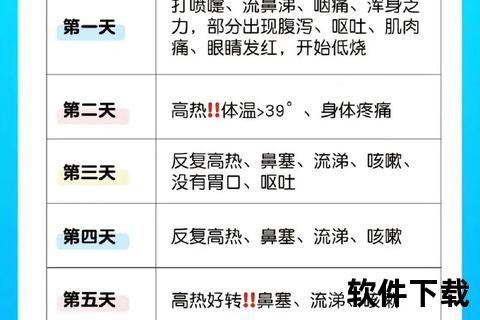

潜伏期结束后,症状常以突发高热(39-40℃)为标志,病程可分为以下阶段:

1. 第1-2天(病毒侵袭期):

2. 第3-5天(症状高峰期):

3. 第5天及以后(恢复期或恶化期):

与普通感冒、新冠的差异

三、病因与传播:病毒如何“攻陷”人体?

病原体特性

甲流病毒属于正黏病毒科,其表面蛋白(H1N1等)易发生变异,导致疫苗需每年更新。病毒通过呼吸道黏膜侵入人体,破坏上皮细胞并引发炎症反应。

三大传播途径

1. 飞沫传播:患者咳嗽、打喷嚏时,含病毒飞沫可扩散至1米内。

2. 接触传播:病毒在门把手、电梯按钮等表面存活2-8小时,经手部接触口鼻黏膜感染。

3. 气溶胶传播:在密闭、通风不良环境中,病毒可悬浮于空气中达数小时。

四、诊断与治疗:抓住48小时黄金期

诊断方法

1. 临床症状评估:突发高热+肌肉酸痛+流行病学史(接触患者或疫区旅行)。

2. 实验室检测:

分层治疗策略

1. 轻症居家管理:

2. 重症及时就医:

特殊人群注意事项

五、防控措施:切断传播链的4道防线

1. 疫苗接种

2. 个人防护

3. 环境管理

4. 集体单位防控

六、行动建议:家庭应急处理清单

1. 物资储备:体温计、奥司他韦(处方药)、退热贴、电解质饮料。

2. 病情监测:记录体温曲线,观察儿童活动力、尿量变化。

3. 就医信号:发热>3天不退、嘴唇发绀、抽搐。

甲流的防控是一场与时间的赛跑。潜伏期的隐蔽性要求我们提高警觉,而科学干预能有效阻断传播链。记住:勤洗手、戴口罩、早接种,不仅是自我保护,更是对家人与社会责任的践行。