当喉咙痛、咳嗽、发热等症状出现时,许多人的第一反应是服用“消炎药”阿莫西林。这种广为人知的抗生素并非万能药。它的作用机制是什么?哪些情况适用?哪些人群需谨慎?本文将结合科学证据与临床实践,为您提供一份权威的用药指南。

一、阿莫西林的抗菌机制:精准打击细菌的“盔甲”

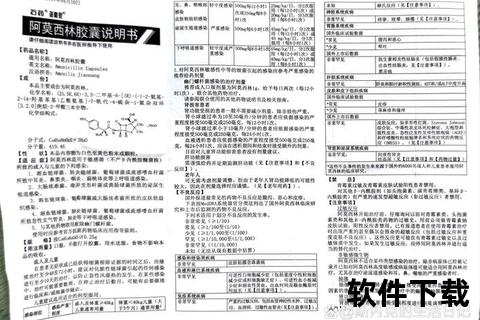

阿莫西林属于β-内酰胺类抗生素,其核心作用在于破坏细菌细胞壁的合成。细菌的细胞壁如同“盔甲”,由肽聚糖构成,负责维持细菌形态并抵御外界渗透压。阿莫西林通过以下三步完成杀菌过程:

1. 结构伪装:阿莫西林的化学结构与细菌细胞壁合成的关键成分相似,可被细菌误认为是“原材料”而主动摄取。

2. 靶向抑制:进入细菌后,阿莫西林与青霉素结合蛋白(PBP)结合,抑制转肽酶的活性,阻断肽聚糖链的交联反应,导致细胞壁无法形成完整结构。

3. 细菌溶解:失去细胞壁保护的细菌在内部高渗透压作用下膨胀破裂,最终死亡。

为何对部分细菌无效?

若细菌产生β-内酰胺酶(一种分解阿莫西林的酶),则药物会被破坏。此时需联合克拉维酸(β-内酰胺酶抑制剂)使用,如阿莫西林克拉维酸钾,以增强抗菌效果。

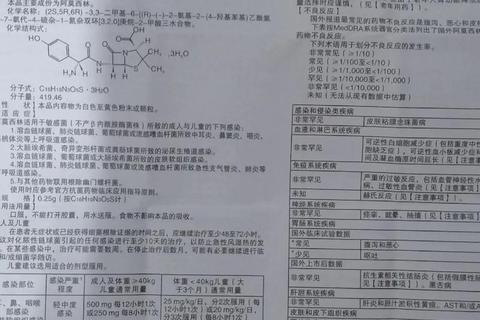

二、阿莫西林的适应症与禁忌症

适用情况(需医生诊断后使用)

禁用或慎用人群

三、合理用药策略:避免滥用与耐药风险

1. 普通患者的用药原则

2. 特殊人群的个体化方案

3. 警惕不良反应与二重感染

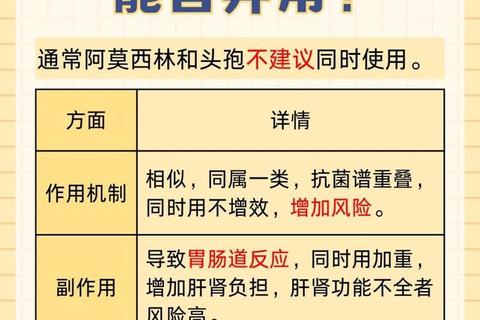

四、阿莫西林与其他药物的相互作用

| 联合药物 | 影响与建议 | 来源 |

|-|--||

| 丙磺舒 | 升高阿莫西林血药浓度,增加毒性风险 | |

| 抗酸药(如奥美拉唑)| 可能降低吸收率,需间隔2小时服用 | |

| 口服避孕药 | 阿莫西林可能降低避孕效果 | |

| 华法林 | 增加出血风险,需监测凝血功能 | |

五、公众常见误区与科学解答

误区1:阿莫西林是“消炎药”,可治所有炎症

真相:阿莫西林仅对细菌感染有效,对病毒性感冒、类风湿性关节炎等非细菌性炎症无效。

误区2:症状消失即可停药

真相:过早停药易导致细菌耐药,需完成全程治疗。

误区3:自行购买阿莫西林更便捷

真相:滥用可能掩盖病情(如误将阑尾炎当肠胃炎),延误治疗。

六、行动建议:如何科学使用阿莫西林?

1. 就医前准备:记录症状持续时间、既往过敏史及用药情况。

2. 居家护理:轻度感染可多饮水、休息,若48小时无改善或高热持续,需及时就医。

3. 预防耐药:不与他人分享抗生素,不囤积剩余药物。

阿莫西林的合理使用不仅关乎个人健康,更是全球遏制耐药细菌蔓延的重要一环。在医生指导下科学用药,方能最大化其疗效,守护人类与微生物的微妙平衡。

参考资料:世界卫生组织(WHO)抗生素使用指南、中国抗菌药物临床应用指导原则、多中心临床研究数据。