在心血管疾病高发的今天,血栓问题成为威胁人类健康的“隐形杀手”。无论是手术后的卧床患者,还是长期久坐的上班族,都可能因血液凝固异常而面临风险。肝素钠,作为抗凝治疗的“百年经典药物”,至今仍在临床中占据不可替代的地位。普通患者常因对其作用原理和用药注意事项缺乏了解,导致用药依从性下降或不良反应发生。本文将从科学机制、临床应用及特殊人群管理三个维度,揭开肝素钠的“抗凝密码”,帮助公众科学理解这一药物。

一、肝素钠抗凝机制的科学解析

1. 凝血系统的“刹车器”

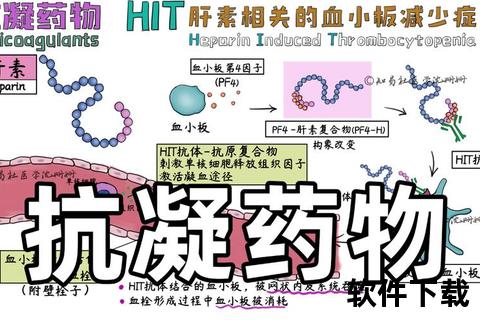

凝血过程如同多米诺骨牌效应,涉及十余种凝血因子的级联反应。肝素钠的核心作用在于与抗凝血酶Ⅲ(AT-Ⅲ)结合,将后者的抗凝活性提升千倍以上。具体机制包括:

2. 分子层面的特殊结构

肝素钠是一种高度硫酸化的糖胺聚糖,其分子链上的负电荷区域能与凝血因子特异性结合。临床使用的肝素钠平均分子量为12,000-15,000道尔顿,其中仅1/3的分子片段具有抗凝活性,其余部分则通过空间位阻增强药物稳定性。

3. 体内外双重抗凝特性

不同于口服抗凝药(如华法林),肝素钠无需经过肝脏代谢即可直接起效,因此既可用于体外循环(如血液透析),也能快速应对急性血栓事件。

二、临床应用场景与价值评估

1. 治疗领域

2. 预防性应用

3. 特殊场景应用

三、用药安全与特殊人群管理

1. 常见不良反应及应对

2. 特殊人群用药指南

| 人群 | 注意事项 |

|--||

| 孕妇 | 优选低分子肝素钠,避免妊娠早期大剂量使用;产后6小时恢复用药 |

| 儿童 | 按体重调整剂量(通常100-150 U/kg),需监测抗Xa因子活性 |

| 肾功能不全 | 肌酐清除率<30 mL/min时,普通肝素钠需减量25%,低分子肝素慎用 |

四、患者自我管理建议

1. 居家护理要点

2. 就医预警信号

出现以下情况需立即急诊:

3. 预防性生活方式

五、未来展望与创新疗法

随着基因治疗技术的突破,针对凝血因子的siRNA药物(如SRSD107)已进入临床试验阶段。这类药物单次注射可维持半年抗凝效果,且出血风险更低。尽管如此,肝素钠因其快速起效、成本低廉的优势,仍将在基层医疗中发挥重要作用。

从二战时期拯救伤员到现代精准抗凝,肝素钠的百年应用史印证了其对人类健康的卓越贡献。对于普通患者而言,科学认知其作用原理、严格遵循用药规范、掌握自我监测技能,才能真正将这把“双刃剑”转化为守护生命的利器。当血栓威胁来临时,理性应对而非盲目恐惧,才是现代医学赋予我们的最佳防御策略。