子宫内膜增厚_科学调理与有效促进方法详解

19429202025-04-06疾病百科7 浏览

“子宫内膜增厚”是许多女性在体检或妇科检查中常遇到的诊断。有人因月经淋漓不净、痛经难忍而焦虑,也有人因备孕困难而忧心。这种病症与激素水平、生活方式密切相关,但并非所有增厚都意味着疾病。本文将从科学角度解析子宫内膜增厚的成因、风险及应对策略,并提供居家调理与医疗干预的具体方法,帮助女性从容应对这一健康问题。

一、子宫内膜增厚:生理性与病理性

1. 正常生理变化

子宫内膜的厚度随月经周期动态变化:

月经期(1-4 mm):内膜脱落,经血排出。

增生期(5-14天):雌激素作用下,内膜增厚至约8-10 mm,为受精卵着床准备。

分泌期(15-28天):孕激素主导,内膜继续增厚至10-14 mm,若未受孕则再次脱落。

2. 异常增厚的界定

育龄期女性:排卵后内膜超过15 mm,或伴随异常出血、疼痛等症状。

绝经后女性:内膜厚度>5 mm需警惕。

警示信号:

月经量增多、经期延长(>7天)或非经期出血。

下腹坠痛、腰骶酸痛,尤其伴随白带异常(如黄绿色分泌物)。

备孕超过1年未成功,需排查内膜容受性问题。

二、病因解析:为何子宫内膜会异常增厚?

1. 激素失衡(占70%以上)

雌激素优势:长期无排卵(如多囊卵巢综合征)、肥胖(脂肪组织产生过量雌激素)、外源性雌激素药物(如他莫昔芬)导致内膜持续增生。

孕激素不足:缺乏孕激素对抗,内膜无法正常脱落。

2. 炎症与感染

慢性子宫内膜炎、盆腔炎等炎症刺激内膜充血水肿,形成病理性增厚。

3. 器质性病变

良性病变:子宫内膜息肉、黏膜下肌瘤。

恶性风险:不典型增生(癌前病变)、子宫内膜癌。

4. 代谢与遗传因素

肥胖、糖尿病、高血压及Lynch综合征(遗传性癌症易感)显著增加风险。

三、诊断与鉴别:科学检查明确病因

1. 基础筛查

经超声:首选无创检查,评估内膜厚度、回声均匀度及血流信号。

激素六项检测:分析雌激素、孕酮、促卵泡素等水平,判断内分泌状态。

2. 进阶检查

宫腔镜+活检:直视宫腔环境并取组织病理学检查,区分息肉、增生或癌变。

MRI/CT:疑似恶性病变时评估浸润深度及转移情况。

注意:绝经后无症状增厚者,若内膜≥11 mm或存在高危因素(如肥胖、糖尿病),需积极活检排除恶变。

四、治疗策略:分层干预,精准应对

1. 药物治疗

孕激素疗法:地屈孕酮、黄体酮胶囊等,促使内膜转化为分泌期并脱落,适用于单纯增生。

促排卵药物(如克罗米芬):调整排卵周期,恢复激素平衡。

GnRH激动剂:抑制卵巢功能,用于重度或复发病例。

2. 手术治疗

诊刮术:快速止血并获取病理标本,急性大出血时首选。

宫腔镜电切术:精准切除息肉、肌瘤或局部增生灶,保留生育功能。

子宫切除术:适用于不典型增生或癌变高风险患者。

3. 中医辅助调理

活血化瘀方:如少腹逐瘀汤(含赤芍、五灵脂)改善血循环,减少内膜充血。

疏肝理气法:柴胡当归红花汤调节内分泌,缓解经前乳胀、情绪焦虑。

五、居家调理:4大核心措施

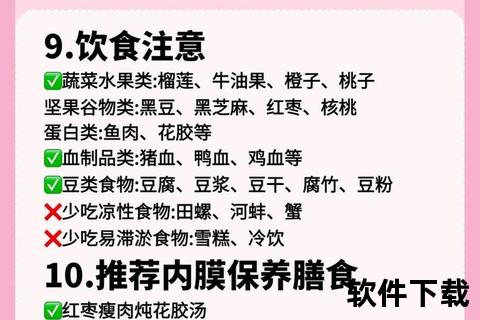

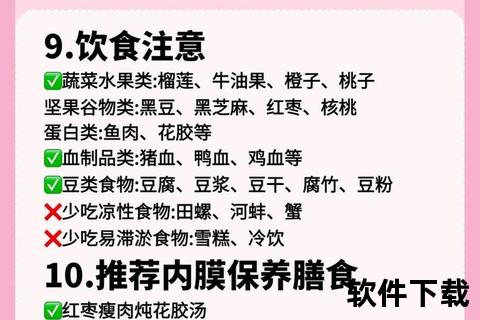

1. 饮食优化

推荐食物:

高纤维:燕麦、西兰花、苹果(减少雌激素重吸收)。

优质蛋白:鱼类、豆制品(调节激素代谢)。

维生素B族:全谷物、坚果(增强肝脏解毒功能)。

避免:红肉、油炸食品、含糖饮料(促炎因子加重病变)。

2. 运动管理

有氧运动:每周3-5次慢跑、游泳,每次30分钟,降低体脂率。

瑜伽/普拉提:改善盆腔血液循环,缓解痛经。

3. 情绪与作息

每日冥想10分钟,减轻压力导致的皮质醇升高(干扰雌激素代谢)。

保证7-8小时睡眠,避免熬夜(影响褪黑素分泌,加剧内分泌紊乱)。

4. 监测与记录

记录月经周期、出血量及症状变化,就医时提供详细数据。

每3-6个月复查超声,高危人群(如肥胖、糖尿病)缩短至1-3个月。

六、特殊人群注意事项

1. 备孕女性

内膜增厚>15 mm可能影响着床,需药物或宫腔镜减薄。

促排周期中密切监测,避免过度刺激导致内膜异常。

2. 绝经后女性

无症状增厚≥5 mm需排查恶变,尤其有乳腺癌或家族史者。

慎用雌激素替代疗法,必要时联用孕激素保护内膜。

3. 青少年与年轻女性

初潮后3年内周期不规律属正常,持续紊乱需警惕多囊卵巢。

七、何时必须就医?

出现以下情况需立即就诊:

突发剧烈腹痛或晕厥(警惕内膜异位囊肿破裂)。

经期出血量超过每小时浸透1片卫生巾,持续2小时以上。

绝经后任何形式的出血或排液。

子宫内膜增厚既是生理现象,也可能是疾病的信号。通过科学检查明确病因后,多数患者可通过药物、生活方式调整获得改善。关键是在“观察”与“干预”间找到平衡:避免过度治疗,也不忽视潜在风险。记住,健康的内膜需要激素平衡、代谢稳定与情绪舒缓的共同呵护。