赤芍是中医临床常用的一味清热凉血、活血化瘀的重要药材。在急诊科,我曾遇到一位因外伤导致局部血肿的老年患者,其皮肤青紫肿胀持续一周未消,配合赤芍配伍治疗后,血肿在三天内显著吸收。这种源于实践的疗效,正是赤芍历经千年验证的医学价值所在。作为药食同源的典型代表,赤芍在调理热证、瘀血等问题上具有独特优势,但使用时也需遵循科学原则。

一、千年验方的核心机理

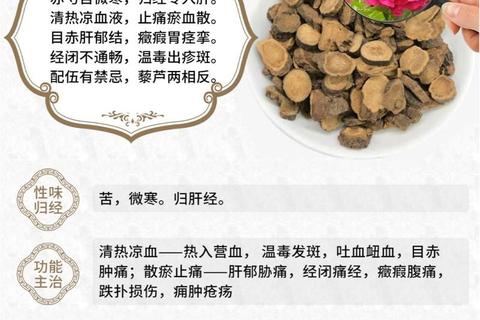

赤芍为毛茛科植物芍药的干燥根,其断面呈粉白色至淡棕红色,质地坚实。传统医学认为其性味苦、微寒,主入肝经,具有双向调节作用:既能清除血分实热,又能疏通瘀滞。现代药理学证实,赤芍含芍药苷、羟基芍药苷等40余种活性成分,通过多靶点发挥治疗作用。

核心功效的现代诠释

1. 抗炎解热机制:芍药苷可抑制环氧酶-2(COX-2)表达,降低前列腺素E2水平,对感染性发热、炎性疼痛效果显著。实验显示其解热作用与阿司匹林相当,但胃肠刺激更小。

2. 改善微循环:通过上调一氧化氮合酶活性,促进血管舒张,加速受损组织修复。临床观察显示,赤芍能使血液黏度降低20%-30%,特别适合瘀血型疼痛。

3. 免疫调节特性:所含多糖成分可激活巨噬细胞,增强病原体清除能力。在病毒性感冒初期使用,可缩短发热周期1-2天。

二、临床适应症谱解析

典型应用场景

特殊人群注意要点

1. 孕妇:妊娠早期禁用,中后期需严格剂量控制(每日不超过6g)。曾有案例显示过量使用导致子宫收缩异常。

2. 儿童:3岁以下慎用,3-12岁按体重折算剂量(0.3g/kg)。外敷时可与蜂蜜调配降低刺激性。

3. 术后患者:心脏支架术后需抗凝治疗者,应与华法林间隔4小时服用,定期监测INR值。

三、安全用药全景指南

经典配伍方案

常见认知误区纠正

1. 与白芍混用:虽同属芍药,但白芍经去皮水煮,养血柔肝为主,而赤芍直接晒干,活血力强。血虚瘀滞者宜1:2配伍使用。

2. 疗程误区:连续服用不宜超过4周,慢性病需采用「服2周停1周」的间歇疗法。

3. 炮制选择:生用清热力强,酒炙后活血效佳,炒炭则侧重止血。

紧急情况识别

出现下列情况应立即停用并就医:服药后24小时内出现黑便(可能消化道出血)、突发视力模糊(眼底出血征兆)、月经量骤增50%以上。建议初次用药者前3天每日监测血压、记录出血倾向。

赤芍作为传统医药瑰宝,其价值在于精准应用。普通家庭可备赤芍饮片(密封冷藏),用于轻度烫伤后瘀肿(10g煎液冷敷)。但要切记,任何持续性疼痛超过72小时或反复发热,必须专业医疗介入。建议将赤芍纳入家庭健康档案,记录每次使用剂量和反应,为医生提供完整用药史。