儿童活泼好动本是天性,但当孩子的行为超出常规时,许多家长会陷入困惑:这是正常的“调皮”,还是需要医学干预的“多动症”?本文将从行为特征、诊断方法、干预策略等角度,提供一份科学、实用的辨别指南,帮助家长和公众正确认识两者的差异。

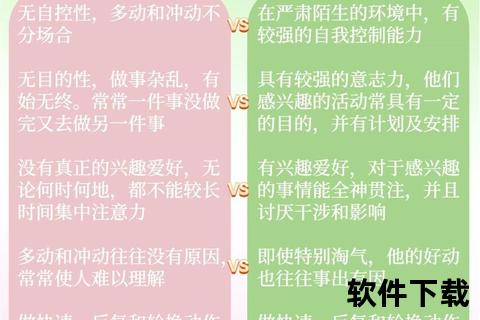

一、多动症与调皮的本质区别

多动症(注意缺陷多动障碍,ADHD)是一种神经发育障碍,表现为注意力缺陷、多动和冲动的核心症状,且症状持续存在且广泛影响生活。而调皮是儿童天性中的一种行为表现,具有情境性和可控性。两者的核心差异可从以下维度对比:

1. 行为的目的性与控制力

2. 注意力集中能力

3. 情绪与社交表现

4. 动作协调性与学习能力

二、多动症的医学诊断标准

根据《精神疾病诊断与统计手册(DSM-5)》,多动症的诊断需满足以下条件:

1. 症状持续6个月以上,且与发育水平不符。

2. 注意力缺陷:至少出现6项注意力相关症状(如粗心犯错、难以完成任务、丢三落四)。

3. 多动/冲动:至少出现6项多动或冲动症状(如坐立不安、打断他人、无法等待)。

4. 跨场景影响:症状在家庭、学校、社交等至少两种场景中出现。

5. 排除其他疾病:需排除焦虑症、自闭症等可能导致类似症状的疾病。

注意:诊断需由专业医生通过行为观察量表、家长访谈、脑功能评估等综合判断,不可仅凭单一行为下结论。

三、家庭观察与初步判断方法

家长可通过以下方法初步评估孩子的行为倾向:

1. 日常行为记录表

记录孩子一周内以下行为频率:

2. 情境对照测试

3. 社交互动观察

留意孩子与同伴游戏时是否遵守规则、轮流等待,或是否因冲动行为(如推搡、抢玩具)被孤立。

四、多动症的病因与干预策略

1. 病因分析

2. 综合干预方案

五、何时需要就医?

出现以下情况时,建议及时就诊:

1. 行为问题持续6个月以上,且明显影响学习成绩或社交关系。

2. 孩子因行为失控频繁陷入危险(如过马路不看车、攀爬高处)。

3. 伴随情绪障碍(如焦虑、抑郁)或睡眠问题。

六、给家长的实用建议

1. 避免标签化:勿随意给孩子贴上“多动症”标签,观察行为需客观记录而非主观判断。

2. 建立合作联盟:与老师保持沟通,同步家庭与学校的干预策略。

3. 关注自身情绪:家长的焦虑会加剧孩子行为问题,必要时寻求心理咨询支持。

辨别多动症与调皮需要科学观察与专业评估的结合。家长既不必过度恐慌,也不应忽视潜在问题。通过早期识别和针对性干预,多数孩子能逐步改善行为模式,回归健康成长的轨道。记住,理解与支持永远是帮助孩子的最佳起点。