慢阻肺治疗药物研究进展:支气管扩张剂与抗炎药物应用解析

19429202025-04-03疾病百科7 浏览

慢性阻塞性肺疾病(简称慢阻肺,COPD)是一种以持续气流受限为特征的慢性呼吸系统疾病,全球约3.9亿人受其困扰,而中国患者占比高达四分之一。患者常因咳嗽、咳痰、呼吸困难等症状影响生活质量,严重时可能因急性加重导致住院甚至死亡。过去,治疗主要依赖支气管扩张剂和激素,但这些传统疗法难以阻止肺功能进行性下降和急性加重的反复发生。近年来,随着精准医学的发展,慢阻肺治疗领域迎来突破性进展,本文将解析新型支气管扩张剂与抗炎药物的科学机制及临床应用,并为患者提供实用建议。

一、慢阻肺的核心治疗需求:从控制症状到延缓疾病进展

慢阻肺的病理机制复杂,涉及气道炎症、黏液分泌增多、氧化应激等多重因素。传统治疗目标以缓解症状为主,但无法逆转肺功能下降。2025年全球慢阻肺倡议(GOLD)提出,治疗需兼顾症状控制与降低急性加重风险,同时探索针对病因的精准治疗方案。

患者需警惕的“危险信号”:

急性加重:症状突然恶化(如呼吸困难加重、痰量增多或变黄),可能需住院治疗。

肺功能快速下降:若日常活动受限程度增加,应及时复查肺功能。

合并症风险:慢阻肺患者常伴心血管疾病、骨质疏松等,需综合管理。

二、支气管扩张剂:从快速缓解到长效精准

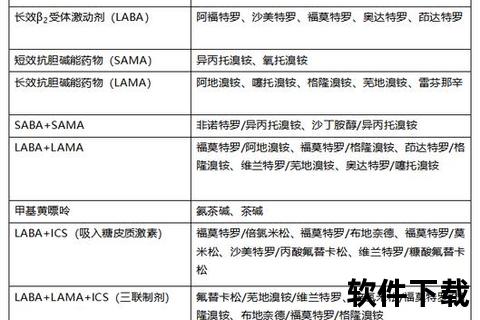

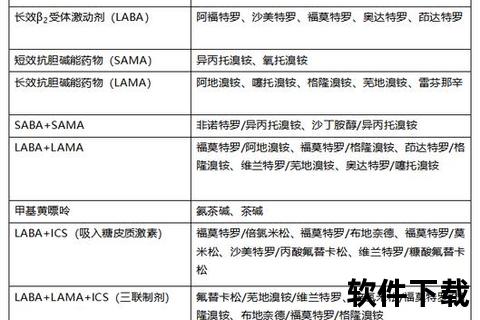

支气管扩张剂是慢阻肺治疗的基石,通过舒张气道平滑肌改善通气。根据作用机制,主要分为以下两类:

1. β₂受体激动剂:快速缓解与长效维持

短效制剂(SABA):如沙丁胺醇,用于急性症状缓解,但过度依赖可能增加心血管风险。

长效制剂(LABA):如福莫特罗,每日1-2次用药,可维持24小时气道开放。

新型药物突破:

Abediterol:水杨醇类长效β₂激动剂,II期临床试验显示其改善肺功能(FEV1)的效果优于传统药物茚达特罗。

MABA双靶点药物(如Batefenterol):同时作用于β₂受体和毒蕈碱受体,扩张支气管效果更持久,且心脏副作用更小。

2. 抗胆碱能药物:减少黏液分泌与气道痉挛

长效制剂(LAMA):如噻托溴铵,适用于以黏液分泌过多为主的患者。

联用方案:GOLD 2025推荐中重度患者优先使用LABA+LAMA双联疗法,较单药显著降低急性加重风险。

患者注意事项:

吸入装置的正确使用是关键,错误操作可能导致药物浪费(如未含住吸嘴或未同步吸气)。

副作用管理:部分药物可能引起手抖或心悸,若持续不缓解需调整方案。

三、抗炎药物:从“广谱抑制”到靶向精准

慢阻肺的气道炎症以中性粒细胞和嗜酸性粒细胞浸润为主,新型抗炎药物通过靶向特定炎症通路实现精准干预。

1. 激素与新型抗炎机制的结合

吸入糖皮质激素(ICS):适用于频繁急性加重且嗜酸性粒细胞升高的患者,但长期使用可能增加肺炎风险。

磷酸二酯酶(PDE)抑制剂:

Ensifentrine:全球首个吸入式PDE3/4双重抑制剂,可同时扩张支气管、抗炎及促进黏液清除。III期临床试验显示,其降低急性加重风险达41%,且无需联用激素。

2. 生物制剂:改写重症治疗格局

抗IL-5/IL-5R药物(如美泊利珠单抗):针对嗜酸性粒细胞升高(血EOS≥300/μL)的患者,III期研究证实其降低中重度急性加重率34%,且每月一次皮射提升用药便捷性。

抗IL-4Rα药物(如度普利尤单抗):阻断IL-4和IL-13信号通路,适用于合并哮喘或过敏体质的患者,临床研究显示其改善肺功能效果可持续52周。

3. 抗氧化与抗微生物辅助治疗

线粒体靶向抗氧化剂(如SS-31):实验阶段药物,通过清除活性氧减轻氧化损伤。

高分子量透明质酸(HMW-HA):吸入制剂可改善黏液清除,缩短呼吸衰竭患者的机械通气时间。

四、个体化治疗策略:从“一刀切”到分层管理

GOLD 2025强调根据患者表型选择治疗方案:

1. 嗜酸性粒细胞表型:首选抗IL-5生物制剂或ICS联用长效支气管扩张剂。

2. 慢性支气管炎表型:可加用罗氟司特(PDE4抑制剂)减少急性加重。

3. 频繁急性加重型:三联疗法(LABA+LAMA+ICS)基础上,联合大环内酯类药物(如阿奇霉素)。

特殊人群注意事项:

心血管疾病患者:β₁受体阻滞剂(如美托洛尔)并非禁忌,但需从小剂量起始并监测症状。

老年患者:优先选择操作简便的吸入装置(如软雾吸入器),并定期评估认知功能。

五、患者行动建议:预防与自我管理

1. 急性加重居家处理:

备用短效支气管扩张剂,症状加重时立即使用。

监测血氧饱和度(指尖氧仪),若低于92%需就医。

2. 生活方式干预:

:吸烟是慢阻肺进展的首要危险因素。

肺康复训练:如腹式呼吸、缩唇呼吸,每周3次以上。

3. 定期随访:每6-12个月复查肺功能,评估治疗反应。

慢阻肺治疗已从“对症缓解”迈入“精准靶向”时代,新型支气管扩张剂与抗炎药物为患者提供了更高效、更安全的选择。个体化治疗方案的制定需结合患者表型、合并症及药物可及性。未来,随着TSLP抑制剂、PI3Kδ抑制剂等创新药物的研发,慢阻肺的全程管理将更加完善。患者应积极参与治疗决策,通过规范用药和生活方式调整,最大限度延缓疾病进展。