儿童正常体温范围解析:科学监测与家长护理指南

19429202025-03-26疾病百科9 浏览

每当孩子额头发烫、哭闹不安时,家长的第一反应往往是拿起体温计。但面对不同测温工具和数值,许多父母仍充满困惑:体温多少才算正常?耳温和腋温为何差异大?发热时该立即用药还是物理降温?本文将结合医学指南与临床实践,为家长提供一份科学、实用的儿童体温监测与护理指南。

一、儿童正常体温范围的科学解析

1. 体温因测量部位而异

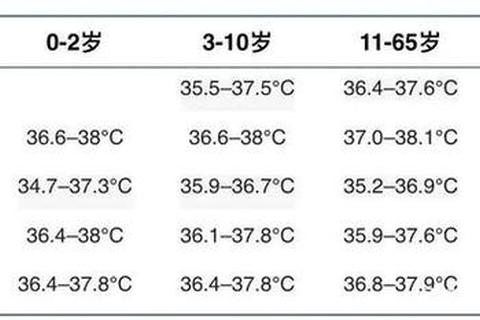

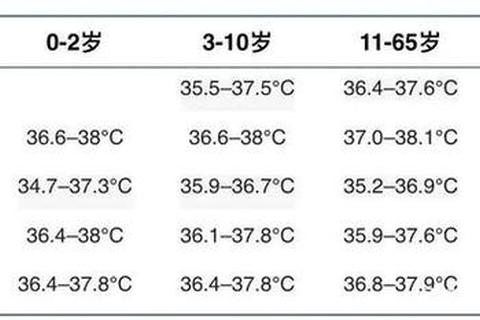

儿童体温并非固定数值,而是受测量部位、活动状态、环境等因素影响呈现动态变化。根据《美国儿科学会育儿百科》及多国临床指南,不同部位的正常范围如下:

腋温:36.0℃~37.2℃(最常用,需测量5分钟以上);

肛温(直肠):36.9℃~37.8℃(最接近体内核心温度,适用于婴幼儿);

口温:36.4℃~37.4℃(需6岁以上儿童配合);

耳温:35.8℃~37.5℃(需对准耳鼓膜,误差易受操作影响)。

注意:体温在一天中波动约0.5℃~1℃,傍晚略高于清晨,运动、进食或哭闹后可能短暂升高至37.5℃~38℃。

2. 发热的临床分级

低热:腋温37.3℃~38℃;

中等热:38.1℃~39℃;

高热:39.1℃~41℃;

超高热:≥41℃(需紧急处理)。

二、正确测量体温的四大关键

1. 工具选择:优缺点与适用场景

电子体温计:安全、快速(腋温约1分钟),但需定期校准;

耳温枪:适合1岁以上儿童,操作需对准耳道深处,耳垢过多时误差大;

额温枪:仅作筛查用,受环境影响显著;

水银温度计:准确性高但存在汞泄漏风险,逐渐被淘汰。

2. 规范操作步骤

腋温:擦干汗液,将探头置于腋窝中央,夹紧手臂5分钟;

肛温:婴儿仰卧,润滑后插入1~2厘米,1岁以下测1分钟;

耳温:拉直耳道(婴儿向后,儿童向上),确保探头密闭耳道。

3. 干扰因素排除

避免在运动、进食、洗澡后30分钟内测量;

室温保持在20℃~25℃,衣着适度。

三、发热的科学处理与家庭护理

1. 物理降温的黄金法则

适用场景:低热(腋温<38.5℃)且精神状态良好时;

有效方法:

温水擦浴(32℃~34℃)颈部、腋窝、腹股沟等大血管处;

减少衣物、调节室温至24℃~26℃;

禁忌:酒精擦浴(致寒战或中毒)、冰敷(局部血管收缩反不利散热)。

2. 药物使用的精准决策

何时用药:腋温≥38.5℃或伴明显不适(头痛、烦躁);

安全选择:

对乙酰氨基酚:3月龄以上可用,起效快但维持时间短(4~6小时);

布洛芬:6月龄以上适用,抗炎作用强,维持6~8小时;

剂量计算:按体重而非年龄,严格遵循说明书(如布洛芬5~10mg/kg)。

3. 补液与营养支持

防脱水:每公斤体重每日补液量增加10%~15%,可选用口服补液盐;

饮食调整:发热期以流质为主(米汤、稀释果汁),恢复期逐步过渡至半流质(粥、蒸蛋)。

四、家长常见误区与风险警示

1. 误区一:“捂汗退热”

危害:阻碍散热,诱发高热惊厥或捂热综合征;

纠正:穿宽松棉质衣物,保持皮肤透气。

2. 误区二:“体温越高病情越重”

真相:部分病毒感染(如幼儿急疹)可致高热但预后良好,需结合精神状态判断。

3. 误区三:“交替使用退热药”

风险:增加肝肾负担,仅限持续高热且单药无效时在医生指导下使用。

五、何时需紧急就医?

出现以下任一信号,应立即送医:

1. 年龄相关风险:

≤3月龄婴儿发热(腋温≥38℃);

持续高热(≥39℃)超过24小时。

2. 伴随症状:

抽搐、意识模糊、呼吸急促(>50次/分钟);

皮疹伴压之不褪色、呕吐胆汁或血性液体。

3. 慢性病儿童:先天性心脏病、免疫缺陷等基础疾病者发热需特殊评估。

家庭护理行动清单

1. 日常监测:记录体温曲线图,观察进食、睡眠及活动量变化;

2. 应急包准备:电子体温计、退热药(按体重分装)、口服补液盐;

3. 知识储备:保存附近儿科急诊电话,学习海姆立克急救法。

记住:发热是免疫系统的“练兵场”,科学护理比盲目退热更重要。当您无法判断时,及时寻求专业帮助是最明智的选择。

参考资料:美国儿科学会《育儿百科》、妙佑医疗国际指南、中国《0-6岁儿童健康管理技术规范》