“喉咙痛就吃阿莫西林”“感冒发烧来两粒”……这些用药误区在生活中屡见不鲜。阿莫西林作为最常用的抗生素之一,其合理使用关乎个人健康与公共卫生安全。由于认知偏差,许多人将其等同于“消炎药”,导致滥用现象频发。本文将从科学角度解析阿莫西林的真实作用,并提供实用指导,帮助公众避开用药陷阱。

一、阿莫西林如何发挥作用?——抗菌机制的科学解析

阿莫西林属于β-内酰胺类抗生素,其核心作用机制是破坏细菌的细胞壁合成。细菌的细胞壁由多肽和多糖构成,是维持细菌形态和保护内部结构的关键屏障。阿莫西林通过以下步骤实现杀菌:

1. 靶向结合:阿莫西林分子中的β-内酰胺环结构与细菌的青霉素结合蛋白(PBPs)结合,阻断细胞壁的合成。

2. 细胞溶解:细胞壁合成受阻后,细菌因内部渗透压失衡而膨胀破裂,最终死亡。

值得注意的是,阿莫西林对病毒(如流感病毒、普通感冒病毒)完全无效,仅针对特定细菌感染有效。

二、阿莫西林适用于哪些感染?——临床适应症与禁忌症

适用病症

阿莫西林主要用于以下细菌感染的治疗:

禁用与慎用人群

三、用药误区与风险警示

误区1:阿莫西林=消炎药

炎症分为感染性和非感染性。阿莫西林仅针对细菌感染引起的炎症(如化脓性扁桃体炎),而对关节炎、痛风等非感染性炎症无效。

误区2:自行缩短或延长疗程

特殊人群注意事项

四、如何安全使用阿莫西林?——实用建议与应急处理

正确用药原则

1. 明确诊断:通过血常规、细菌培养等检查确认细菌感染。

2. 规范剂量:成人通常每次0.5g,每6-8小时一次;儿童按20-40mg/kg体重分次服用。

3. 完整疗程:一般感染需连续用药5-7天,幽门螺杆菌治疗需10-14天。

常见不良反应应对

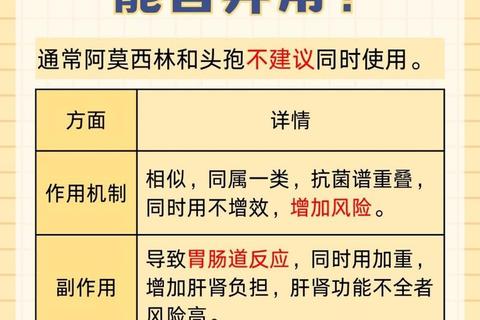

药物相互作用提醒

五、耐药性危机与公众责任

全球每年因抗生素耐药导致的死亡人数已超百万。阿莫西林的滥用加速了耐药菌的进化,例如耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)的出现。普通公众可通过以下行动贡献力量:

1. 不自行购买抗生素,严格遵循医嘱用药。

2. 不分享剩余药物,避免他人误用。

3. 接种疫苗:减少细菌感染风险,降低抗生素需求。

阿莫西林是人类对抗细菌感染的重要武器,但唯有科学认知与合理使用,才能延续其疗效。当出现疑似感染症状时,请及时就医而非盲目用药。健康无小事,谨慎用药既是对自身负责,也是对社会公共卫生的守护。