月经是女性成长过程中的重要里程碑,它标志着生殖系统开始成熟运作。对于大多数少女而言,初潮不仅是生理转变的开始,更伴随着复杂的心理体验。据临床统计,我国女性初潮年龄集中在11-14岁,但近年来呈现提前趋势,约20%的女孩在10岁前出现第二性征发育。这一阶段的生理变化既充满惊喜,也可能带来困惑与不安。

一、初潮的生理机制与典型症状

月经初潮是下丘脑-垂体-卵巢轴激活的结果。当体内雌激素水平达到阈值时,子宫内膜发生周期性剥脱,形成经血。初潮前1-2年,身体会通过特定信号发出预警:

1. 第二性征发育:出现硬结并伴随胀痛,颜色加深,约85%女孩以此为首发症状。腋毛和开始生长,皮肤油脂分泌增加可能导致青春痘爆发。

2. 体格变化突增:身高年均增长7-8厘米,体重增加4-5公斤,骨盆增宽为后续生育功能奠定基础。

3. 分泌物预警:初潮前3-6个月可能出现透明或乳白色分泌物,这是宫颈黏液正常代谢的表现。

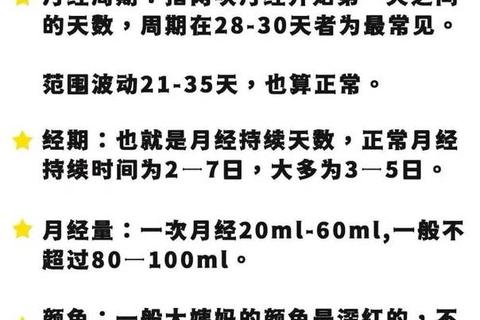

典型初潮征兆包括小腹坠胀、腰部酸困,部分少女伴有头痛、乏力等躯体反应。经血最初呈棕褐色点滴状,2-3天后转为鲜红色,总出血量约20-60毫升,相当于浸透10-15片普通卫生巾。

二、初潮期的特殊身体感受

首次经历月经的少女常出现多维度的身心反应:

需特别注意:初潮后1年内月经周期不规律属于正常现象,若16岁仍未建立规律周期或出现持续剧烈腹痛,需排查生殖道畸形等器质性疾病。

三、科学应对指南

紧急处理方案:

1. 外出时随身携带「月经应急包」,包含卫生巾、消毒湿巾、备用内裤和止痛药。突发侧漏时,可将外套系于腰间遮挡,用冷水冲洗衣物血迹(热水会使蛋白质凝固更难清洗)。

2. 经期腹泻属于正常生理现象,避免摄入牛奶、豆类等产气食物,适量补充含钾丰富的香蕉、菠菜。

日常护理要点:

营养支持策略:

增加高铁食物摄入(如动物肝脏、红肉),搭配维生素C促进铁吸收。经期失血导致锌流失,可通过南瓜籽、牡蛎补充。痛经严重者,可在医生指导下短期服用布洛芬,但需注意该药可能加重胃肠道反应。

四、需要警惕的就医信号

以下情况提示可能存在病理改变,建议72小时内就诊:

1. 初潮年龄<8岁或>16岁,伴随多毛、痤疮等高雄激素表现。

2. 经期超过7天或单次出血量>80ml(浸透普通卫生巾≥30片)。

3. 痛经进行性加重,非经期出现下腹痛,可能提示子宫内膜异位症。

4. 经血呈灰褐色并带有恶臭,需排除感染或异物残留。

五、贯穿成长周期的健康管理

初潮后建议建立「月经健康档案」,记录周期长度、经量变化及伴随症状。青春期少女每年应进行:

心理建设方面,可通过正念冥想缓解经前紧张综合征。推荐使用Flo、Clue等经期管理APP,这些工具能通过人工智能分析近100项生理指标,提前3天预警月经来临。

从生物学视角看,月经是子宫内膜为孕育生命所做的周期性准备,这种独特的生理机制使女性比男性多一套自我修复系统。当代医学研究证实,规律月经周期能有效降低卵巢癌风险。当我们以科学视角重新审视初潮,便会发现这并非「麻烦的起点」,而是身体开启保护机制的智慧选择。