月经是女性健康的晴雨表,它的规律性不仅反映生殖系统的状态,更是全身气血运行、脏腑协调的缩影。现代女性常因工作压力、作息紊乱等因素出现月经周期异常、经量波动等问题,而中医的独特视角将这类症状视为气血失衡与脏腑功能失调的综合体现,通过“整体观”与“辨证论治”帮助女性重建生理平衡。

一、气血失衡:月经不调的核心病机

中医认为“气为血之帅,血为气之母”,气血的充盈与运行直接影响月经的周期和质量。临床常见的三类气血问题包括:

1. 气滞血瘀型:表现为经前胀痛、经血暗紫有块、痛经如针刺,多因情绪压力导致肝气郁结。可用柴胡、香附等疏肝理气,配合红花、桃仁活血化瘀。

2. 气血两虚型:经量少而色淡、经期疲劳加重,常见于节食或贫血人群。推荐当归、黄芪、红枣等补益气血,辅以八珍汤等经典方剂。

3. 寒凝血瘀型:经期小腹冷痛、喜温怕冷,经血黏稠有血块。艾灸关元、三阴交等穴位,配合生姜红糖水驱寒暖宫效果显著。

案例辅助判断:一位32岁女性因长期熬夜出现月经延迟、经色暗黑,舌质紫暗伴齿痕,辨证为“肝郁血瘀”,通过逍遥散加减治疗2个月后周期恢复规律。

二、脏腑失调:月经异常的深层根源

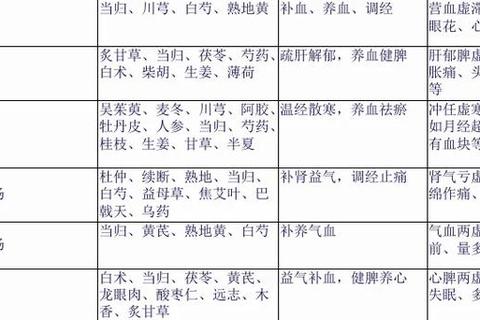

月经与肝、脾、肾三脏功能密切相关,需根据症状定位病源:

特殊人群注意:青少年初潮后2-3年内周期不稳定属生理现象,但若间隔超过90天需排查多囊卵巢综合征;孕妇出现月经异常需警惕先兆流产,禁用活血化瘀类药物,建议在医生指导下使用安胎方剂如寿胎丸。

三、中医调治路径:从急症缓解到长期维稳

1. 急性期干预

2. 阶段性调理方案

中医将月经周期分为四阶段,针对性调节脏腑气血:

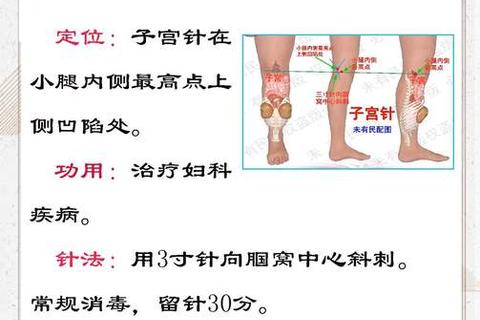

3. 外治法协同增效

四、生活管理:巩固疗效的关键

1. 饮食地图

2. 情绪调节

每天练习“嘘字诀”(缓慢呼气发“嘘”声)疏解肝气,睡前冥想10分钟降低皮质醇水平。

3. 周期记录

使用月经记录APP或手账本,标注经量(以卫生巾更换频率估算)、颜色、伴随症状,便于复诊时提供精准信息。

五、就医信号与预防要点

需立即就医的情况:

预防建议:

中医调理月经不调的优势在于“治本”与“个性化”,通过恢复气血平衡与脏腑协作,帮助女性建立稳定的生理周期。值得注意的是,月经异常也可能是甲状腺疾病、子宫内膜病变的信号,建议首次就诊时结合超声与激素检测,中西医协同明确病因。