长期月经不调调理指南:中医调养与生活习惯改善方案

19429202025-04-01疾病百科11 浏览

月经是女性生殖健康的“晴雨表”,其周期、经量、颜色的异常往往提示着身体内在平衡的失调。据统计,全球约30%的育龄女性曾经历月经不调,其中既有青春期少女因激素波动引发的初潮紊乱,也有育龄女性因压力、饮食失衡导致的周期异常,甚至更年期女性因卵巢功能衰退出现的经期混乱。这种看似常见的症状若长期忽视,可能发展为多囊卵巢综合征、子宫内膜病变等疾病。

一、月经不调的核心辨识

1. 症状的多样性

月经不调的临床表现复杂,需关注以下维度:

周期异常:提前(<21天)或延迟(>35天)超过3个月;经期过长(>7天)或过短(<2天)。

经量变化:月经过多(每小时需更换卫生巾)或过少(点滴出血即止),尤其需警惕非经期出血。

伴随症状:痛经(下腹坠胀、腰骶酸痛)、经前综合征(胀痛、情绪波动)、血块异常(超过大小或持续出现)等。

2. 中医辨证分型

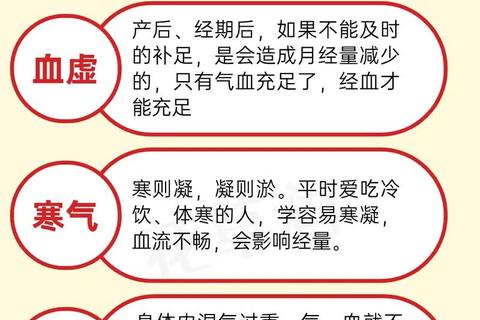

中医将月经不调归为五大证型,需结合舌脉综合判断:

寒湿凝滞型:经血色暗夹血块,小腹冷痛喜温,舌淡苔白腻。调理以温经散寒为主,如艾灸关元穴、饮用红糖姜枣茶。

气血瘀滞型:经前胀痛、经血紫暗,舌有瘀斑。推荐血府逐瘀汤加减,配合太冲穴按摩疏肝理气。

湿热型:经血粘稠异味,伴痤疮频发,舌红苔黄。食疗可选用冬瓜薏米汤,避免辛辣油腻。

气血亏虚型:经色淡红、乏力头晕,舌淡无华。经典方剂八珍汤配合足三里艾灸可改善。

肝肾不足型:腰膝酸软、经量稀少,多见于流产或产后女性。建议服用左归丸,日常用枸杞桑葚代茶饮。

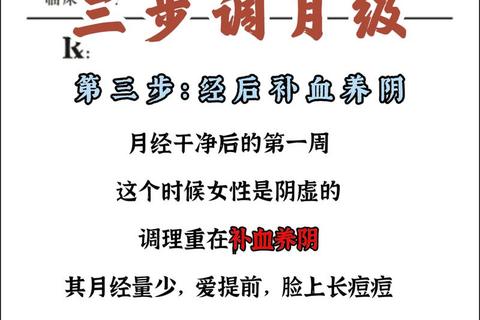

二、中医调养的立体方案

1. 药物调理的精准化

经方活用:

温经汤(吴茱萸、当归、川芎)适用于虚寒型月经后期,可改善宫寒不孕。

逍遥散(柴胡、白芍、白术)专治肝郁气滞导致的经前烦躁,需根据体质调整剂量。

膏方定制:冬季可服用补肾固冲膏(鹿角胶、龟板胶、益母草膏),需连续服用2-3个月经周期。

2. 非药物疗法的协同作用

经络调理:

三阴交(足内踝上3寸)为“妇科第一穴”,每日按压200次可调节激素。

隔姜灸神阙穴(肚脐)对寒性痛经有即刻止痛效果,建议经前1周开始施灸。

药膳食疗:

血瘀型:红花糯米粥(红花6g、当归10g、糯米100g)经前连服5天。

气血虚:乌鸡四物汤(乌鸡、当归、熟地、白芍、川芎)每周2次。

三、生活方式的重构策略

1. 生物钟的黄金法则

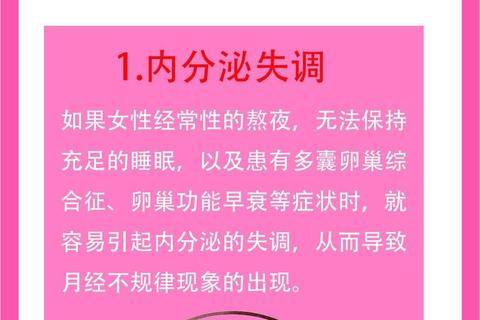

睡眠管理:连续熬夜3天即可导致黄体功能不足,建议22:30前入睡,采用“478呼吸法”(吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒)改善失眠。

运动处方:

经期推荐舒缓瑜伽(猫牛式、婴儿式),避免倒立及高强度训练。

周期第5-14天可进行有氧运动(快走、游泳),每次30分钟提升代谢。

2. 情绪与内分泌的联动

临床数据显示,持续压力3个月可使催乳素升高30%,引发闭经。建议:

每日进行10分钟正念冥想,重点观想丹田区域。

建立“情绪日记”,记录经前情绪波动规律,针对性使用精油香薰(薰衣草、天竺葵)。

3. 环境毒素的主动规避

减少塑料制品使用(双酚A干扰雌激素),改用玻璃保鲜盒。

经期避免染发(对苯二胺具有卵巢毒性)。

四、特殊人群的个体化关注

青春期少女:初潮后2年内周期波动属生理现象,若16岁仍未初潮或持续闭经需排查Turner综合征。

备孕女性:基础体温监测结合排卵试纸,黄体期不足12天提示黄体功能不全,可选用滋肾育胎丸。

围绝经期女性:经量突然增多需超声排除内膜病变,潮热盗汗者可服知柏地黄丸。

五、预警信号与就医时机

以下情况需24小时内就诊:

非经期出血持续3天以上,或后出血。

剧烈腹痛伴恶心呕吐(警惕黄体破裂)。

经量骤增(每小时浸透1片夜用卫生巾)。

调理月经不调是一场需要耐心的持久战。建议制作“月经健康手账”,记录周期、症状、用药及饮食,每3个月评估改善程度。记住,真正的健康不是与标准数据的严丝合缝,而是身体与心灵的和谐共鸣。