新生儿每日的睡眠时长约占全天时间的70%,但看似简单的睡眠行为背后,隐藏着影响生长发育的关键密码。当新生儿的眼睑轻轻闭合,他们的身体正经历着激素分泌的高峰期,大脑神经元以每分钟百万次的速度建立连接——这组数据提醒我们,科学管理婴儿睡眠绝非简单的哄睡技巧,而是关乎生命早期发育质量的重要课题。

一、解密新生儿睡眠的生物密码

1. 睡眠周期与发育规律

新生儿睡眠呈现独特的多相性特征,每60分钟完成一次睡眠周期转换,其中50%为活跃睡眠(类似成人的REM睡眠)。这种浅睡眠状态中,婴儿会出现微笑、吮吸等动作,是大脑突触连接形成的关键期。研究显示,出生后3个月内夜间连续睡眠能力提升83%,这与褪黑素分泌系统的成熟密切相关。

2. 黄金睡眠时段解析

21:00-1:00与5:00-7:00是生长激素分泌的双高峰时段。深度睡眠期间,生长激素分泌量可达清醒时的5-7倍,直接影响骨骼生长和器官发育。值得注意的是,这种激素仅在体温下降0.5℃时才会大量分泌,强调睡眠环境恒温的重要性。

3. 睡眠时长的科学标准

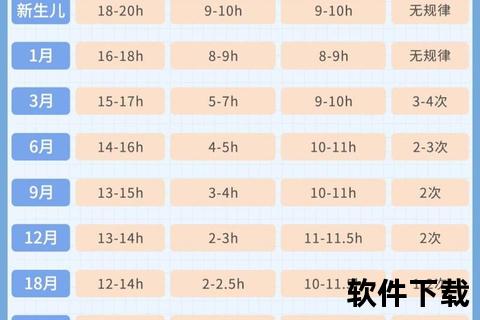

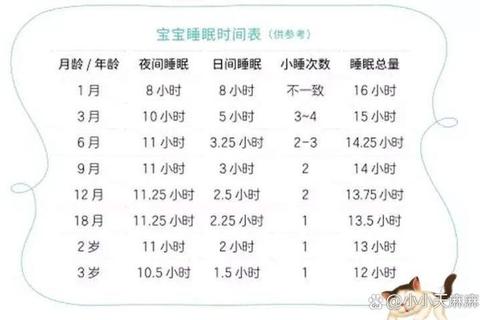

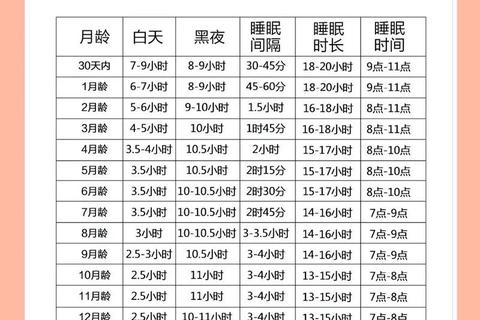

根据中国《0-5岁儿童睡眠卫生指南》与WHO建议:

异常信号提示:连续两周睡眠时长低于标准值2小时,或频繁出现30分钟以上的入睡困难,需警惕神经发育异常。

二、五大睡眠障碍的识别与应对

1. 昼夜颠倒现象

常见于2个月内的婴儿,表现为夜间清醒活跃、白天昏睡。可通过「光疗调节法」改善:晨间暴露于2000lux自然光下20分钟,傍晚避免强光刺激,促进褪黑素正常分泌。

2. 惊跳反射干扰

40%新生儿因莫罗反射影响睡眠连续性。襁褓包裹法可使惊跳反应减少70%,建议采用上紧下松的包裹方式,保留髋关节活动空间。

3. 肠胀气引发的睡眠中断

哺乳后「飞机抱」保持15-20度倾斜体位,配合顺时针腹部按摩,可有效减少60%的胀气相关夜醒。需注意哺乳间隔不少于2小时,避免过度喂养。

4. 睡眠环境敏感症

温度波动超过±1.5℃、环境噪音>45分贝会显著降低睡眠质量。建议使用恒温睡袋(24-26℃区间),配合52赫兹白噪音(类似子宫血流声)营造安全感。

5. 过度依赖睡眠联想

含乳入睡、抱睡等不良习惯易形成条件反射依赖。可采用「渐进替代法」:用安抚巾逐步替代依赖,每次调整间隔3天,6周内完成睡眠模式重建。

三、构建科学睡眠体系的实践方案

1. 环境工程学改造

2. 喂养与睡眠的协同调控

建立「进食-清醒-睡眠」循环节奏:

3. 生物钟校准技术

实施「321入睡法」:

4. 特殊情况处理预案

当新生儿出现持续性睡眠呼吸暂停(>20秒)、睡眠中发绀或异常哭闹(音调>85分贝),需立即就医排查先天性疾病。记住,每个婴儿都是独特的睡眠个体,家长需在科学指导下观察记录睡眠日志,连续记录2周即可发现个性化睡眠规律。建立健康睡眠模式的过程,本质上是帮助婴儿完成从子宫到外界环境的安全过渡,这需要耐心更需科学认知的支撑。