月经是女性生理周期的重要组成部分,也是反映生殖健康的重要指标。近年来,随着中医养生观念的普及,艾灸作为一种传统疗法,逐渐成为部分女性调理经期不适的选择。但关于“经期能否艾灸”的争议始终存在——有人认为它能温经散寒,有人担忧会引发崩漏。这种矛盾背后,实则隐藏着中医“辨证施治”的核心理念。

一、经期艾灸的适用性与禁忌

中医认为,艾灸通过温热刺激和药物渗透,可调节气血运行、疏通经络。但对于经期这一特殊阶段,需根据个体体质和症状差异决定是否施灸。

1. 适合经期艾灸的情况

2. 必须避免艾灸的情况

3. 需谨慎观察的情况

初次尝试经期艾灸者,建议从小剂量开始(每穴5-10分钟),并监测经量变化。若艾灸后经量突然增加30%以上,或出现鲜红色经血,应立即停止并按压隐白穴止血。

二、辩证施灸的穴位选择与操作指南

1. 基础穴位与功效

2. 动态调整策略

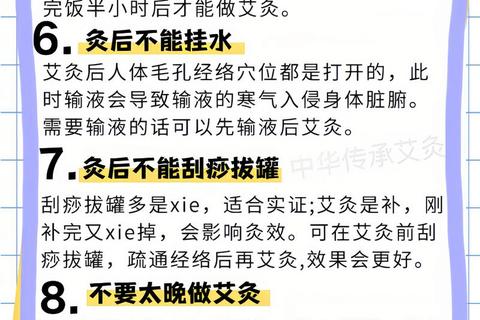

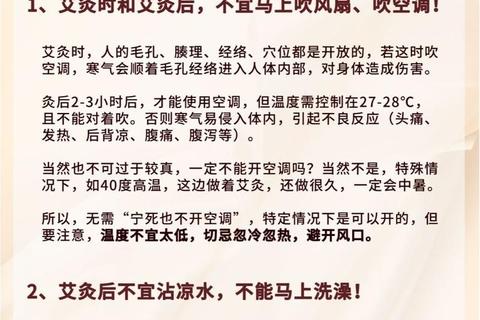

3. 居家操作注意事项

三、特殊人群的个性化建议

1. 备孕女性:经期艾灸可改善宫腔环境,但需避开排卵期,以免影响受精卵着床。

2. 围绝经期女性:此阶段月经紊乱多为肾气衰退所致,建议灸肾俞、太溪穴,配合豆浆、黑芝麻等食补。

3. 青少年痛经:优先选择隔姜灸神阙穴,时间控制在10分钟内,避免影响生殖系统发育。

四、何时需就医:识别危险信号

尽管艾灸可作为家庭调理手段,但以下情况需立即停止并就医:

五、科学看待艾灸的辅助价值

艾灸并非“万能疗法”,其效果与体质辨识、穴位配伍密切相关。临床数据显示,约60%的寒凝血瘀型痛经患者通过经期艾灸症状改善,但气血两虚者有效率不足30%。建议结合妇科检查(如激素六项、B超)明确病因,必要时联合中药内服。

对于普通女性,经期养护可参考“三阶段”原则:经前疏肝、经中温通、经后补虚。艾灸作为温通手段,需在专业指导下理性运用,方能真正实现“以热导气,以气行血”的调理目标。